2024年、今年に入ってから農業のことを考えていました。

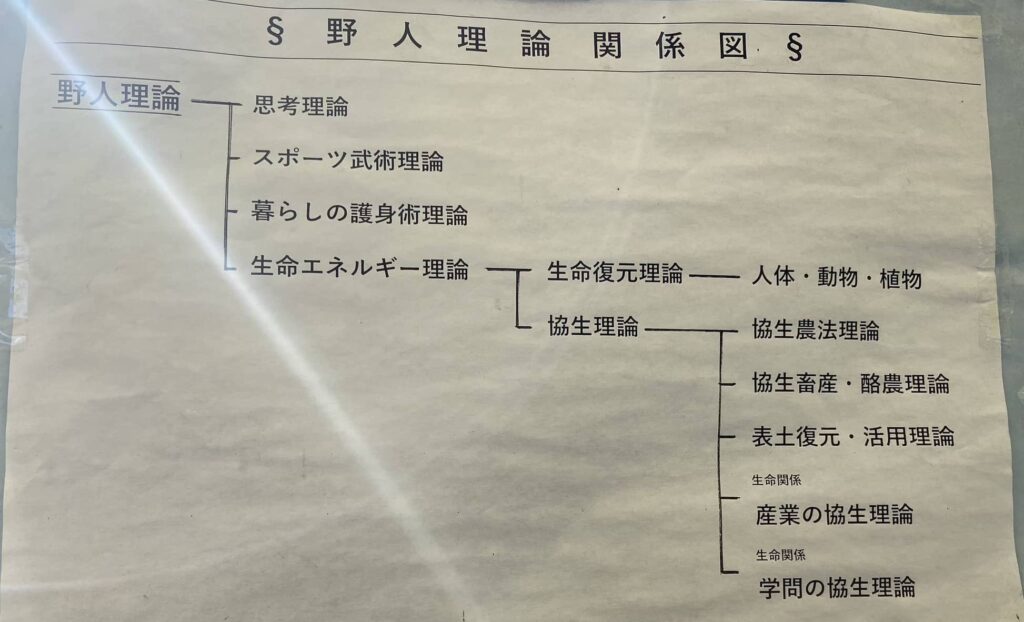

すると、YouTube の動画のおすすめに、テレビで放送された協生農法が出てきました。これだけでは良く理解できなかったので、15年ほど前から毎日アップされているアメブロの記事も、丁寧に読んでみることにしました。放棄された農地を再生させることが、理論的に可能であること。そしてこれから実現されようとしていることに、とても興味を持ちました。

事業目的

荒廃農地・山林・遊休地を協生理論で再生、業として成り立たせることで新たな農業の復興、雇用の拡大と環境の復元を目指す。

本来の食べ物と水の提供、さらに植物活用により体調も復元、暮らしを豊かにする為の事業を行う。

食と健康は切り離すことができないものです。私は農業従事者ではありませんが、農業の大切さを認識しています。日本の農業の未来を、危惧している者のひとりでもあります。

東京から伊勢へ、せっかくなのでニ泊して二日間講習を受けることにしました。1日目は、身体維持復元法についてです。当日いただいた資料をもとに、私の理解をまとめてみました。

解釈や理解は、本来の理論とは異なります。詳細は、野人エッセイすを読んでください。

私たちは病気になるのが当たり前のように思っていますが、自然界の動物には基本的に病や不調はありません。自然界に生きているので、自然治癒力がしっかりと働いています。ですから野生の動物たちは、心身の各部の理に適った制御が、ちゃんと維持されています。

一方人間は、治癒力がうまく働かない状態、つまり自然治癒力を働かせるための制御エネルギーが不足している状態に陥っています。不足に加えて、不完全でも制御不能になります。自然治癒力の動力である制御エネルギーは、完全な細胞バランスを持った有機物が持っているものです。

この制御エネルギーは、食べものからだけでなく、素足や手など体全体からも取り入れることができます。なぜなら、制御エネルギーは電気のようなものなので、体に皮膚から取り入れて流すことができるからです。

先ほど、完全な細胞バランスを持った有機物が、自然治癒力を働かせることができる制御エネルギーを持っていると述べました。このように完全な細胞バランスを持った食べ物を摂取すれば、制御エネルギーは制御、維持されます。本来私たちが持ち合わせている自然治癒力を、発揮させることができるのです。では、どのような食べ物を摂取すれば理想的なのでしょうか。

完全な細胞バランスの有機物とは、自然界の動植物のことです。例えば、野生の動物。野生の動物は、人間の手が入っていない自然の餌を食べて、自然の環境の中で暮らしています。ですから、理論的に野生動物の肉の猪肉や鹿肉などを食べ物として摂取すれば、健康を回復させることができます。見た目では区別が難しくても、養殖と天然では細胞レベルで大きな違いがあります。魚も同じです。

では、植物はどうでしょうか。野生動物と同様に、人間に手が入っていないもの。つまり人為的な異物が混じらない山奥で採取した野草は、完全な細胞バランスを持っています。

一方、人間が育てる野菜は、残念ながら無農薬、有機野菜であっても、完全な細胞バランスではありません。つまり自然治癒力を働かすことができる制御エネルギーを、持ち合わせていません。健康とは関係なく、健康回復には役立たないもの。

有機栽培、自然栽培、自然農法、すべて協生理論に基づく協生農法とは似て非なるもので、野菜のエネルギーの質という観点から見ると、違いが理解できるそうです。

有機野菜のことを人間のメタボに例えていて、理解しやすい表現でした。本来自然の表土では、微生物たちが人知の及ばないバランスの中で生きています。それを人間が土を耕すという行為で破壊しておきながら、人間の頭で考えた人為的な肥料を混ぜて、勝手に「土づくり」が大切などと野菜を人間の都合の良いように作ろうとしているのです。

野菜を細胞レベルで見たらメタボ。一見立派で美味しそうなものでも、細胞が弛んだエネルギーの少ないものであることは想像がつきます。では無農薬、不耕起栽培であればいいのでしょうか。雑草をどのように位置付けて扱っているか、ということを生産者に尋ねてみたら、その答えは自ずとわかるはずです。

「生命の仕組みがわからなければ、自然治癒力も仕組みもわからない。植物の仕組みもわからず、協生農法の理解も困難。」

エネルギーの高いものの例えに、うなぎとスッポンが話題になりました。私はスッポンがこの現代において今でも天然で食することができることを、知りませんでした。ですので、「養殖でもいいんのですか?」などと質問をして、呆れられてしまいました。

天然でも、自然に限りなく近い環境で育ったものは、今や希少なものであることに違いはありません。

現在では県によって?豚熱の発生のために生の猪肉の販売に制限がかかっていたり、野生の猪にワクチンを与えているような話も聞きます。人間の手が限りなくゼロに近いものを口にすることなど、ますます難しくなってきている時代だと言えるでしょう。

しかし、希望はあります。

人の手で、自然の力を大いに利用した環境を、植物や動物のために作ってあげることができる、それがこの理論の大きなメリットだと思います。人間が、ここまで環境を破壊したのですから、それを復元できるのもまた人間です。

細胞レベルで、他の一般的なものとは違うというのなら、それがどのようにどう違うのか、証明してみせたら誰もがこの理論に納得するでしょう。

これは、私の推測ですが、

協生農法のお野菜や、養殖ではなく天然のものを顕微鏡で見てみたら、他のものと比較して、より細かな細胞が規則正しく綺麗に並んでいるのではないのでしょうか。

同じ体積に、密な細胞がぎっしりと詰まっていたら、メタボな細胞と比較してエネルギーが高いことは一目瞭然。細胞は生きていますから、生命エネルギーが高いことを目で確認することができるのでは、と考えます。

生命エネルギーに満たされて、植物も動物も人間も、本来のあるべき姿に戻っていく。本当にそのような流れになったら、いいですね。

平日にも関わらず、21名もの講習会参加者がいたそうです。私の周囲の方々は、農業従事者ではありませんでした。また、私と同じくテレビで放送されたもののYouTube版を見て来られた方々が、多いようでした。

限られた講習会の時間だけで、協生農法を理解するのは無理です。私も野人エッセイすのブログで、キーワード検索をしながら少しばかりの知識を得ていましたが、実際に農地を歩きながら学ぶことができたのは、貴重な体験でした。まだまだ理解不足ですが、来てよかったと思います。

・肥料や農薬が必要なく、重機などの経費もない。

・土づくり、堆肥づくり、草取りが必要ないので労働が少なくて済む。

・生産量が莫大。

・野菜が育つ環境を整えれば、あとは一年中収穫と販売ができて、すぐに換金できる。

以下は、当日いただいた資料からの抜粋です。

講習会の中で印象的だったのは、キャベツお話しでした。

協生農法でできたキャベツは、同じ大きさで見た目が同じのものでも、重さが違うということです。つまり、キャベツの葉っぱに隙間がない。植物には、動物エネルギーが必要です。青虫の動物エネルギーはキャベツにとって必要なものなので、排除するという概念はありません。キャベツの何層にもなる葉っぱには隙間がないため、青虫が表面の一枚目だけは食べても、その下の二枚目、三枚目の葉っぱは無傷です。

さきほどもお伝えしましたが、細胞を見ることができるなら、一般のキャベツとは違うのでしょう。完全な細胞は、細かく密にぎっしりと規則正しく並んでいる状態。だから重量も重く、当然エネルギーも高い。

「多種混生密生すれば例外なく「生態系」ができ、協生農法での年間労働時間の9割は、年間日々収穫販売に集中できます。人間が必要とした作業や費用は、自然界では本来必要ないのだから、その素晴らしい物理的な仕組みを活用すれば良いのです。」

種や苗は、どのようなものでも良いと言われました。

F1種など一代限りのものは、当然避けたいと思っていたのですが、意外な答えでした。種はどのようなものも、自らの生命力を持っています。発芽して10センチくらいまではその自らの生命力で成長して、その後は周囲の環境に大きな影響を受けます。

植物が育つ環境を整えてあげることが、人間の役割です。多種混生密生で生態系の環境を整えてあげることができれば、植物は元々よく育つようにできています。人間が過度に手を加える必要はありません。

草は木の根を守り、木は草を守ります。

木々と草が混生密生する野山のように、果樹や有用樹木と野菜や有用植物を、混生密生させるという協生農法の手法には、生命エネルギーの理論が応用されています。

雨が降れば、樹木の葉についた水のエネルギーが、葉をつたって地面に落ちます。樹木の葉にも微生物が存在して、それらのエネルギーと共に樹木の下の野菜に伝わります。そして、そのエネルギーを受けた野菜もまた、微生物のエネルギーをお互いの成長のために還元します。

樹木に止まりに来る鳥たちもまた、この空間の生態系に参加するためにやってきます。

鳥の糞は、動物のエネルギーとして適度に土に落とされます。果樹の実を食べれば、その種を飛んで運び、地面に落とします。

このようにして多種多様の生命が、混生密生することによって集まり、エネルギーの循環が始まります。樹木は植物の中で、最も進化した生き物です。一年草は多年草に、多年草は樹木に進化するために、そしてそれらのエネルギーを求めながら成長していきます。

人間の目には見えない微生物たち、植物、動物、すべてがお互いに協力しながら生きていることを知りました。生命エネルギーの循環という表現はしていませんでしたが、物質という形でなく、エネルギーをお互いにやり取りしながら協力して生きている様子も見えてきました。

エネルギーは、目には見えません。生き物たちの生命エネルギーも、もちろん見えません。しかし、確実に生命エネルギーは存在します。生命エネルギーがなければ、生きることができないからです。

人間も生き物ですから、例外ではありません。

自然から遠く離れた生活を快適だと感じている私たち人間は、植物や動物たちの生命エネルギーなくしては生きていくことができません。

それにも関わらず、雑草は厄介なもの、虫もダメ、見えない微生物の存在など気づこうともしないで、すべて殺してしまえばいいと、生態系を破壊しても何食わぬ顔で生きています。

生物の頂点に立つ人間が、このままでいいのでしょうか。

植物たちにも、意識があります。プラスチックと植物の支柱。蔓を伸ばす植物は、プラスチックではなく植物の方を選び、成長していくといいます。またあるカボチャは、少し離れた樹木目指して真っ直ぐに蔓を伸ばして成長していったともいいます。

人間のような脳はなくても、彼らにもちゃんと意識はあります。意識を持っていないものなど、この世に存在しません。鉱物、植物、動物、すべてに意識があります。

意識は、生命エネルギーともいいます。

協生理論考案者自身が、植物を含めてすべてのものに意識があることを、伝えています。

私が協生理論に期待しているのは、考案者自身が幼い頃から「野人」のように野山を駆け巡り、海に潜り、長年に渡って自然を観察して得られた、意識、生命エネルギーへの理解。それに基づいた理論だからです。

協生理論は物理学的な理論だと考案者は言います。しかし私は、協生理論をきっかけに、それを超えた理想的な科学、物理科学、自然科学、精神科学すべてがバランスの取れた、世界的にも斬新な理論に発展していくことを期待しています。

すべてのものには意識があります。意識という、生命エネルギーです。

見えない世界がなければ、見える世界はありません。見えない世界への科学的な理解ができなければ、見える世界だけの科学的理解など、永遠に無理です。

私たちが今まで科学と呼んできたものは、見える世界だけを追求していったものですから、不完全なものであって、今この世界に不完全な結果が現れているのは当然なのです。

これは私の理解になりますが、

この地球上、そして宇宙には、たった一つの意識しか存在しません。いや、私の意識、あの人の意識、みんな違うではないかと普通は言います。しかし、人間の自我、エゴがそのような個別の意識を作り上げてしまっているだけで、本当にあるのは、一つの生命エネルギー。たった一つの生命エネルギーがあるだけですから、協力して生きていくのは当然です。また、協力して生きていく生命の仕組みは本来完璧なもので、それを自我で狂わしてしまっているのは私たち人間です。

自然は本来、共存共栄と表現できるでしょうか、みんなで助け合って成り立つ、社会です。

オンラインでも、これらの商品を直接ご購入できます。

病気になる仕組み、またそれを回復させる理論を自分なりに情報として知りました。そしてそれは人間だけでなくすべてにおいて当てはまることも、知りました。

私は、まずは家庭菜園から始めて、生命の観察をしながら実践をしていきたいと考えています。植物を通して、その背後にある生命エネルギーから、生命とは何か、ということへの認識を深めていきたいと思います。

私たち人間が、生命とは何かということに気づかなければ、

自然環境はますます悪化、生態系がこのまま崩れていけばその頂点に立つ人間も当然、生きていけなくなることは自明の理です。

強調しておきたいことですが、

協生理論は、私にとってまだ出合って3ヶ月にも満たないものです。協生農法について調べて読んだり動画を見る限り、自然界の仕組みに反する異物を持ち込まない、という手法があるにも関わらず、様々な異物を土に投入して、協生農法だと説明している人もいます。

講習会を受講したとはいえ、この記事の内容は、私の自己流解釈のものであって、協生理論の考案者にとっては、突っ込みどころ満載の可能性が十分あります。

実際に、2024年5月29日の彼のブログ・野人が協生農法マニュアルを作らない理由2には

完全に農法理論を解説出来た動画は皆無、1件もない。

ネット上にはこの仕組みをわかりやすく解説したサイト・動画は一つもない。

と書かれています。

今回お会いした参加者の多くは、テレビで放映された動画をYouTube で観て来られたようでした。15年以上も毎日欠かさず書き続けてきた、ここでしか考案者本人の本物の理論を知ることができないブログの存在でさえ、知らない方が多かったです。

今回の私の2か月間に及ぶ日本への一時帰国では、実は行く先々で「協生農法」というキーワードを口にされていた方々にお会いしました。

みなさん、「これは!」と直感的に感じて、食糧難や環境汚染とは無縁な理想的な方向転換への可能性に、期待しているのだと思います。

それをどのように伝えるのか、どのように世間の従来の一般常識と噛み合わせていくのか、そこが鍵になっていくのではないのでしょうか。

考案者は、今までの常識をすべてなくして素直に学べと言います。

しかし、人間みんな生まれてから経験して得ていること、知識、そして考え方、立場も違います。みんな個々の人間として生きている以上、考案者に100%に近い形で理解をすることなど、無理です。それに宗教ではないのだから、盲信するのも違います。

理解力は、違って当たり前です。

また、課題のひとつとして、農地の選定の問題があります。

有機農法が行われていたような土地は、すでに異物が多く投入されているので適していないのだそうです。それら異物を短期間で取り除くような方法が確立されることを、願っています。

私は、協生農法が一番だと言うつもりもありません。

なぜなら、自然栽培、自然農法、有機農法も、それが一番自然に則した形で環境を害さないと確信して、それに真剣に向き合っている方々がたくさんいらっしゃるからです。

同じ自然を相手に、自然に真摯に向き合って理解していこうという気持ちは、みな同じです。

自分の信じているものが一番だと、他を否定するのは、違います。

しかし、協生農法が他のものと明らかに違う点は

経費が最小限で済み、必要な労力も少なく、生産量が莫大(10倍どころの話ではない規模)、年中いつでも収穫、すぐに換金でき、環境への負荷は全くない、ことです。

否定、批難する理由は、全くありません。

もしそうしたいのなら、協生理論を完璧に理解した上で、協生農法を農業として実践して、確認してからするべきです。

是非、野人エッセイす を読み、興味のある方は講習会を受講することをお勧めします。また今年中に何冊か本も出版されるそうですので、この場でもお伝えできればと思います。

本の出版は、今からとても楽しみです。さらにそちらから学ぶことを、強くお勧めします。