神奈川県足柄上郡山北町の東山北駅の近くに、もうすぐ29年になる和風庭園付きの和風邸宅を昨年末に手に入れました。第一印象は立派な建物、ということでしたが、日本庭園はどのように維持していけば良いのかわからず、不安がありました。

不動産屋さんと交渉を始めてから購入後の現在まで、半年が経ちました。手入れが行き届いていた状態から、今は木々がすっかり伸びきってしまっています。明らかに庭師の方に早急にお願いする必要性がありました。

そこである方を通じて紹介されたのが、「大地の再生」で活動されている方でした。

庭で実際に話をうかがっているうちに、これはただものではない、と感じたのです。

雑草って、やっかいですよね。ほとんど、誰もがそう思っています。

しかし、私は除草剤をどうしても使いたくないのです。私は化学的なものが、あまり好きではありません。除草剤を撒けば、簡単で便利です。しかしその一方で、環境への負担は計り知れません。除草剤のパッケージを読んでみると何も問題はないかのような印象を受けますが、雑草が枯れるほどの影響があるのに、それだけで済まされるはずもありません。

「大地の再生」の方は、鋸鎌(のこがま)と移植ごて、さらに剪定バサミを手に、興味深い話を始めました。私は鋸鎌も、移植ごても、その名前さえ知りません。

「雑草は、根っこごと抜かないんですよ。」

え?!

雑草は意味があって、そこに生えていると言うのです。

私たちが見ている世界と、見えない世界 (土の中)を繋いでいる雑草。私の解釈では、雑草はその場所に根を張って、空気を送り込み、水を保持しながら微生物と共に意味のある活動している、ということになります。

水と風の流れを意識しながら、

風の流れに沿って鋸鎌を動かして、雑草や枝葉を切っていく。

人間が手を貸すのは、あくまでも風の動きを真似て、雑草や枝葉が気持ち良く過ごせるように形を整えてあげるだけ。

移植ゴテは、水の流れを考えながら土を掘ったり穴を開けたりするために、使っていました。

どこまでも、人間主体の目線では決してありません。主役は、植物たち、そして微生物たちにあるようです。

協生農法の理論に賛同しながらも、意識下では雑草を面倒な存在としてどこか敵対視していた私にとって、それはそれは、「大地の再生」との衝撃的な出合いでした。

それから数日後、「結の杜事務局」というところから、ある方を通じて次のようなメッセージが届いたのでした。

前後省略

能登半島地震被災地支援および国立第二小学校本移植は、昨年12月に設立された「一般財団法人 杜の財団」を基盤とした公益活動です。

都会はもちろん、山も里も、人の開発で荒れており、自然災害が追い打ちをかけています。

そのようななか私たちの活動は、大火に、ひとしずくの水を運ぶハチドリのようですが、人の手で、大地に空気と水を通すことによって連鎖的に改善の変化が起こることも実感しています。

いま起きている「負の連鎖」を「正の連鎖」に変えていくために

ぜひ「大地の再生」活動へのご協力をお願いいたします。

そして、改めて皆さまにご協力のお願いがあります。

3月から国立第二小学校本移植工事が始まっており、今月も本移植工事に伴う資材、粗ふ、炭、枝、竹などの準備をお手伝いしてくださる方、さらに国立第二小学校での本移植工事をお手伝いしてくださる方を募集します。

国立作業では、職人さんが大きな木を掘り起こしたあと、根の下に敷いていた枝を取り、炭をまくなどの作業もあり、貴重な体験になると思います。

丸一日の参加でなくても構いません。ぜひお手伝いをお願いします。

私は早速、現地に行ってみることにしました。

事の発端は、新校舎建て替えに伴って、子供たちが慣れ親しんできた校門入り口から続く、100本もの桜の木が切られてしまうことに気づいた保護者が、待ったをかけたことから始まったようです。

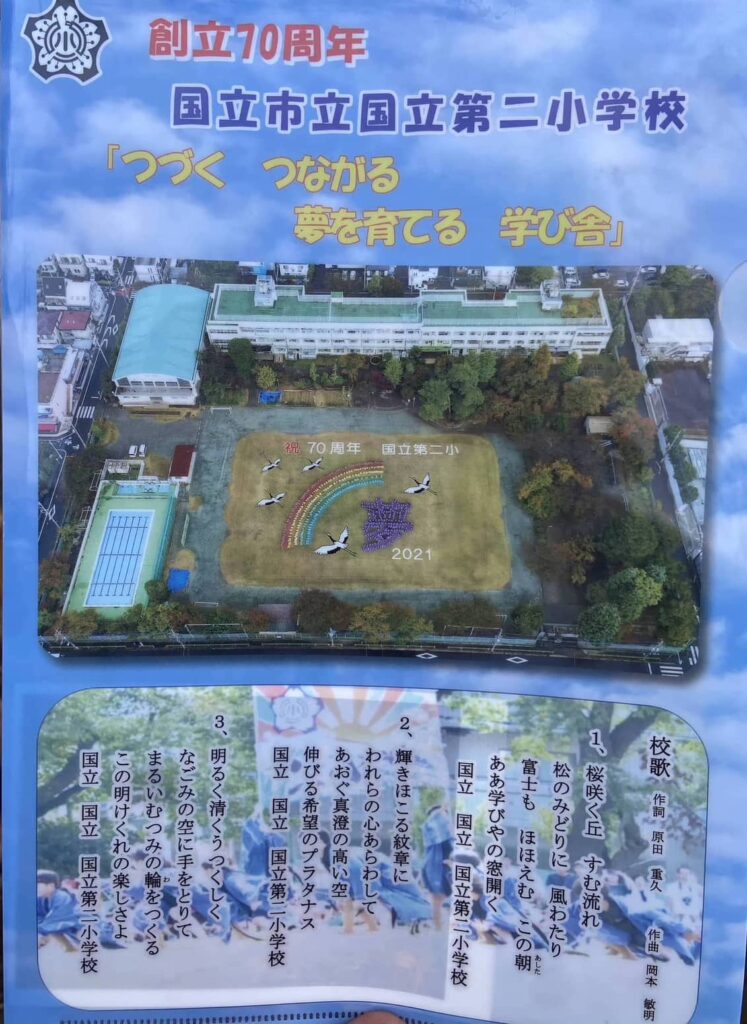

東京都国立市立国立第二小学校は、70周年を迎えました。

写真からもわかるように、たくさんの木々に囲まれた小学校でした。「桜咲く丘〜」と始まる校歌のように、桜の木はまさに、小学校のシンボル的な存在だったのでしょう。

昨年のゴールデンウィーク明けに、100本のうちの42本は伐採されずに、仮移植が始まりました。

一年近く、この場所で生きてきた桜の木。

ちょうど桜の季節にこの地を訪れて、仮移植された桜の木たちが、元気に花を咲かせている姿を見ることができました。

仮移植をされた桜の木は、大切に養生されていました。

仮の場所でも、木たちが健康に生きられるような環境が必要です。桜の木を守ると同時に、小学校に通う子どもたちの安全性も、確保されなければいけません。

現場を知らない一部の近所や保護者の方たちからは、「木が倒れたら危険ではないか。」と、懸念の声も上がっていたそうです。この写真から全てはお伝えできませんが、有機資材でしっかりと固定されています。私自身、危険な様子はまったく感じられませんでした。空気と水の通りが良さそうなのは、一目瞭然です。

仮移植されてもうすぐ一年。

今回、本移植が始まりました。このような状態にある木を、今度はトラックに積みます。長い小学校の歴史と共に子供たちを見守り続けた桜の木たちは、生命を繋ぎながら新たな場所に旅立つことになりました。

ショベルカーの登場です。

移植する木の根っこの周りの杭などを、ショベルカーや人の手で取り除いています。

クレーン車で、木を吊り上げています。

木が宙に浮きました!このような光景を見るのは初めてだったので、わくわくしていました。

木をクレーン車で持ち上げて、水をたっぷりとあげています。

これから車での長い旅路に向けて、木に負担をなるべく与えないための作業が続きます。

さらに空高く、クレーン車で木が宙に浮きました。なんとも感動的な、光景でした。

トラックの上に木が乗った段階で、木の高さが調整されました。

ゲートを通り抜けることができれば、これからの長い旅路での高さの心配はありません。いざ出発、子供たちも見送りです。

私は今回初めて、このような現場の様子を見て体験することができました。作業を少しだけ手伝ってみたのですが、初めてのことなので右往左往するだけで終わってしまいました。ごめんなさい。ただ、目の前で作業の様子を見ることや、実際に簡単なものを運んだり、水が流れる道を作るために土を少し掘ってみるような経験は、とても新鮮でした。

命を繋ぐ、大切さ。

木々や植物たちも、人間と同じように空気を吸って呼吸をし、水を取り入れながら生きています。

「空気と水がなければ、生きていけない。」

まさしく人間と同じ、この地球上で共に暮らしている生き物、仲間たちです。

生きるために欠かせないそれら空気と水の循環は、植物たちが支えてくれています。人間が人間の頭で勝手にそれらの循環を、無神経にも破壊してしまっている、それが現代の社会なのだと実感しています。

森の木々や、私たちの身近にいる植物たちが、その循環の流れを人工的にと止められしまって苦しんでいます。苦しんでいるからこそ、その苦しみから解放されようと様々な現象を引き起こします。自然災害と言われるようなものも、実際には人間による二時災害であることが多いのではないのでしょうか。それに、ほとんどの人たちは、まったく気付いていません。巡り巡って、人間に還ってくるのです。

桜の木一本の命を繋ぐことは、私たちひとりひとりの命にも繋がっています。

たった一本の木でさえ、大切な命として認識できない私たち人間は、一体どこに向かおうとしているのでしょう。日々の生活の中で、ペットや自分の庭の植物などに愛情をかけても、それ以外の生き物たちのことなどほとんど気にかけることもなく、私たちは暮らしています。

今回は様々なことを考えさせられる、貴重な体験をさせていただきました。