久しぶりの投稿になります。

引っ越しがひと段落して、ほっと一息ついているところです。こちら南半球は朝晩肌寒さが感じられるようになり、秋らしさが増しています。

先日、夕食の支度をしながらラジオを聴いていたら、Japanese autumn song と紹介され「小さい秋見つけた」のメロディーが流れてきました。ピアノとフルートのバージョンです。

何年か前には、同じラジオ番組で ”赤い靴履いてた女の子〜🎵” と赤い靴の動揺が聞こえてきたことがあります。悲しそうな動揺のメロディーが、こんな異国の地で流れてきたことに、驚きと嬉しさを覚えたことを記憶しています。

ちなみに、普段はクラシック音楽が流れているラジオ番組です。

このラジオ番組も、新しい世代向けの番組にシフトすると発表されたことがあります。このクラシック音楽の番組を廃止する動きがありましたが、今まで通り人のナレーション付きで存続しています。日本の童謡をセレクトするほどの番組ですから、これからも続いて欲しいと願っています。

ところで株価暴落や関税の問題など、急激に不安定さが露呈し始めている現在。向かっている先が見えないと、人間はどうしても不安になりがちです。

向かっている先にあるものは、本来たった一つしかありません。

しかし人間は、目の前で起きていることだけに意識を奪われて、感情と欲望ばかりを膨らませ、盲目のままに突き進みます。

2週間前に、豪邸からボロ家に引っ越してきて感じたことは、「なんだ、人間それでも普通にみんな生きているではないか。」ということです。確かに、生活のクオリティは変わりました。でもどんな家に住もうと、どんな服を着ていようと、生きていることには変わりありません。

ちょっと前までの景色とはガラリと変わり、質素な家々が並ぶ光景を目にしながらも、今まで通りちゃんと生きています。今は質素な暮らしを楽しんでいる、ただそれだけのこと。限られた生活の中でも、ちゃんとささやかな感動や喜び、楽しみは身近に転がっています。

引っ越しをしてきて良かったな、と思う最大の理由は、空気の美味しさです。少し歩くと、そこはもう森の中。森が主体で、家が脇役のように建っています。

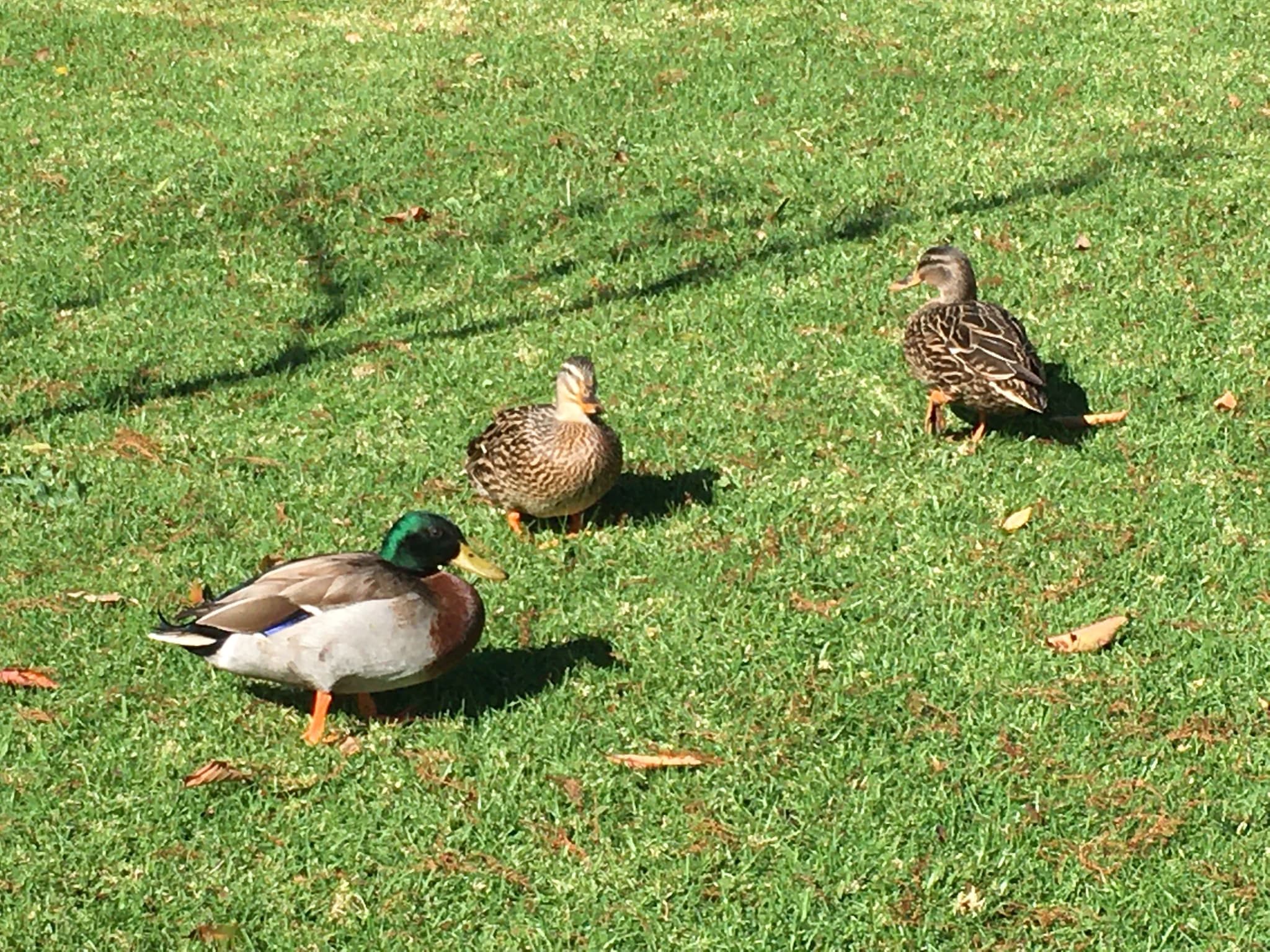

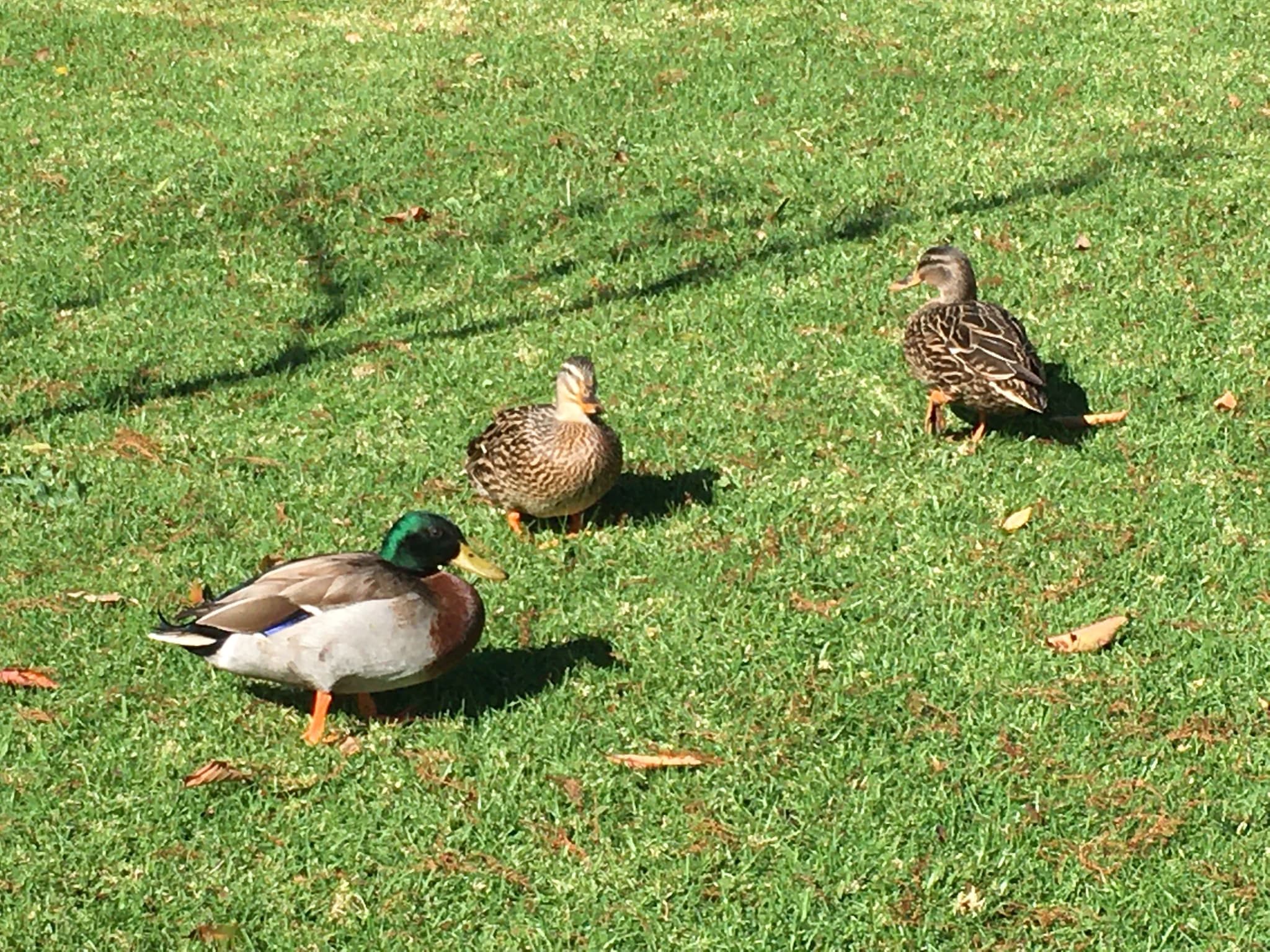

家の前では、鴨たちが悠々と歩いています。少し行くと、鶏たちもたくさんいます。人間を見ても怖がる様子もなく、彼らも当たり前のように生活をしています。

自然が多い地域なので、週末の小さなマーケットでは地元のオーガニック野菜がズラリと並んでいます。ワイン畑を眺めながら、手頃な値段の安心で美味しい食材を手に入れることができる環境は、何物にも変え難いものです。

しかし、鉄道の線路周辺は確かに落書きだらけで、治安の悪さを物語っています。駅周辺の商業施設も、今までの地域のように小綺麗ではありません。娘は初めて乗った電車で、タトゥーが入った厳つい人たちを見て、恐れを感じたようです。(タトゥー自体は普通で、当たり前の社会ではありますが。)

まともな親ならば、子供をこのような環境から遠ざけることを優先するでしょう。でも、これ以上治安の悪化が進み身の危険を感じるようであれば別ですが、私はギリギリの線でこの環境の元で状況を見守りたいと思っています。

彼女は、3つの高校での生活を経験しています。住む場所によって、所得によって、取り巻く環境も人も大きく変わることを知っています。私は敢えて、そのような体験こそが教育だと信じています。その中で何を感じて、何を選択し、何を幸せだと感じて生きていくのか。それを見極めて欲しいと願っています。

今までの環境とは変わり、ここでは落書きを日常生活で当たり前のように見るようになりました。

正直、私は落書きのあるような環境は好きではありませんが、娘が突然こんなことを言い出したのです。「この落書き、アートだよね!」

私はこんなのはアートではないと即答しましたが、彼女はアートだと疑わない様子。えー?と思いながら見ていると、確かにそれ相当の技術がなければ表現できないようなものにも、見えてきます。落書きのアートは、調べてみるとグラフィティアートと言うのだそうですね。

人間が自分の想いを表現することをアートだと言うのならば、落書きも確かにアートなのかもしれません。美しいか、美しくないのか、それは人によって捉え方が違います。ですから、落書きとアートの線引きは、単純にはできません。

しかし、心を映し出す表現をアートと言うのならば、公共の場で許可もなく落書きをする人の心のあり方は、穏やかではないな、と思います。見ていて、刺々しくまた、荒々しい。そして、暴力的。何かを訴えようとする力には、確かに溢れています。また、電車に乗れば誰もが自動的にその作品を鑑賞してしまうものですから、多くの人々の目に留まり訴えかけることができます。

絵描き本人は、さぞかし満足でしょう。

でも、自然と調和するどころか、街並みとも調和しない自我丸出しのこれらの作品の数々を、私は素直に認めようとは思いません。

私は2年ちょっと前から、取り憑かれたように「芸術」を追い求めてきました。

これについて、今こそ文化芸術が必要な理由 で触れています。

私たち人間は、表現をしながら生きている、生き物です。なにも絵の具と筆を持たなくても、また楽器を持たなくても、一瞬一瞬の中で、私たちは何らかの表現をして生きてます。「あの人、憎い。」そう心の中で呟くことも、表現の一つです。(表に現れてはいませんが、確実にその意識は現実に影響を与えているのだそうですよ。)

つまり、表現することこそが、人間が生きていることの証です。

ですが、混沌とした不安定な世の中では、醜い表現ばかりが目立つようになります。昨日私は市内のギャラリーに足を運びましたが、感動や喜びを感じられるような作品に、出逢うことはできませんでした。また以前参加した現代アートの展示会で、お金ありきの作品を目にするたびに、心の貧しさを感じないではいられませんでした。

決して美しいとは言えないような表現でも、高く評価されてしまう。立派なアートとして扱われる。名誉やその雰囲気に任せて、素晴らしいと評価されてしまうものたちに、私は違和感しか感じることができませんでした。美的感覚が皆と違う、と言われればそれまでですが、何かが、違うのです。

鑑賞者が求めるものを表現者が表現をして、そこに経済的な活動としての価値が生まれるのなら、鑑賞者の責任は重大です。

私は人間が美しさを表現しようとする文化的な活動のことを、芸術と呼ぶのだと思います。「美しさ」が鍵です。自然は創造主の芸術作品だと、私は認識しています。ですから、その自然を人間のフィルターを通していかに美しく表現できるか、それが問われるものが芸術だと考えています。人間と創造主との共同作品です。

そこには自然を観察する観察力が必要ですし、自然の素晴らしさを伝える表現力も必要になります。そして何よりも、表現は「心」ありきですから、その心がどのような状態にあるのかが問われます。

『藝』という字は,….もともとの意味は『ものを種(う)える』ということであり,人間の精神において内的に成長してゆく或る価値体験を植えつける技ということを意味する…

(中略)

人間によって発見される秩序をもった自然的存在を,一定の手続きにより,価値を結晶軸にして,それ自身自己完結的な,人間によって組み立てられた秩序をもつ美しく快い作品まで作り上げる技術,それが芸術である.

(中略)

学習科目を「藝」と表現したのは,「もともと『藝』という漢字が木や草の苗を地面に植えようとしている形を表している」からで,「おさないころからすぐれた内容をもつ教育をあたえれば,やがてその人の精神に豊かな教養が芽生え,大きく花開くことを,古代の中国人は『藝』ということばで表現した

精神的な豊かさをもたらすために、藝術の大切さを明言しており、それが藝術の藝という漢字に現れていることが、ここでは説明されています。芸術ではなくて、本来は藝術なのですね。

豊かな表現をするために、その術を磨いていくこと。私はそのことを、幼い頃から楽器の演奏や絵を描くことを通して学んできたと、今振り返ってみて改めて感じることができます。

特に日本では芸術関係に国の予算が大幅に削減され、また芸術ではなく科学ばかりに重点を置かれてしまっている現実に、私は人間としての危機感を覚えます。国立の博物館の経営が成り立たずに、クラウドファンディングをしたことを耳にしました。日本は国として、一体どこに向かおうとしているのでしょう。

ですから、時代に逆行しながらも「今こそ芸術!」と私は言いたいのです。

落書きの話に戻りますが、2年半前に日本に10年ぶりに一時帰国した際に、東京のある街に落書きを見つけて驚いたことがあります。日本で目につく大きな落書きを見た記憶など、ほとんどありませんでした。

また私が大学生の頃、ヨーロッパで鉄道を使って旅行をしたことがあります。当時旧東ドイツを鉄道で走ると、落書きばかりが目についたことを覚えています。

表に現れているもの、現実は全て、心の反映です。心が先です。

経済が停滞してお金が回転しなくなれば、心も荒みます。心が荒めば、荒々しい表現をすることも多くなります。そのひとつが、落書きのある街並みです。どうにもならない気持ちを抱えながら、日常生活を送っている人が増えている証拠です。

でもせっかく生きているのだから、美しい表現をしながら生活をしたいではありませんか。凛とした姿勢、ちょっとした仕草、何気ない会話にも、その美しさは現れます。

日本はそのような意味では、日常生活の中で美しさを意識し、美しい表現をしながら生きてきたのではないのでしょうか。

茶道、華道、剣道、弓道、、道がつくものすべて、ひとつひとつの動きの中に美しさが秘められています。美しい表現をしながら、心が落ち着き癒されます。美しい表現をしながら、心が荒むことは、ありません。

そのような意味においても、美を追求して表現しようとする人間の活動は、科学と同等に、いやそれ以上に大切なのは言うまでもないでしょう。経済や効率、見える科学ばかりを追い求めた先にある、本来の人間性の復活。人間の心が癒える藝術を、私は大切にしていきたいと思っています。

現在、「藝術サロン」の方向性を検討しています。遅くても来年には、始動できればと思います。