山北町は、神奈川県の西の端っこにあり、静岡県と山梨県に接しています。

箱根や湯河原は足柄下郡ですが、山北町は神奈川県足柄上郡山北町で、山北というその名の通り90%以上が山で占められている人口8000人くらいの町です。

東名高速道路で車から町を見下ろしながら、通り過ぎてしまう人が多いかもしれません。丹那トンネルが開通する前は、東京から名古屋、大阪方面に電車で行くためには熱海方面ではなく、この山北町を通る鉄道(現在はJR御殿場線)しか走っていなかったそうです。ですから、人の流れも多く、栄えた町であったと想像します。

富士山を眺めることができて、東京や横浜からそれほど遠くない、自然豊かな田舎町。自然と触れ合うために、山登りやキャンプ、温泉などに訪れる人たちも少なくありません。

しかし、東名高速道路やダム、国道や県道、開発が進むに連れて、水や空気が汚されていった。これは、日本全国どこでも同じでしょう。山にある公園に足を運べば、倒木に注意と書かれている看板を目にしたり、ヒルに噛まれるから要注意など、おそらく以前なら気にする必要がなかったことが、次々と起きています。廃校になった山の上の集落の小学校の校庭は、鹿の足跡だらけでした。「住んでいる人間より、鹿や猪の方が多いのかも。」そう笑いながら話されていた住民の方の言葉が、印象的でした。

私は、昨年末に山北町にご縁ができました。

長年ここに住まわれている方々には当たり前のように見えることも、今の私にとっては新鮮なことばかりです。

春になって次々と、庭に梅、桜、ツツジなどが彩りよく咲き始めました。それと同時に、玄関前にあるキャラボク(伽羅木)の枯れ方がみるみるうちに、ひどくなっていくことに焦りを感じていました。

(私はその木を、松の木だとずっと勘違いしていました。木の刈り方が、松のようだったからです。植物の名前を、私はほとんど知りません。)

これは、なんとかしなくてはいけません。かと言って、化学的な薬品に頼ることもしたくありません。そこで紹介された「大地の再生」の環境再生医、矢野智徳氏に診てもらい、まずは庭の植物たちが継続的に健康に生きてくれるような環境づくりをしていきたい、と考えました。

彼は今年1月1日に起きた能登半島地震の能登震災風土環境再生事業を継続的に行なっています。ですから同時に今回の講習会をきっかけに、90%以上を占める山北町(神奈川県足柄上郡山北町)の荒れ果ててしまっていると聞いている山への認識を深めていただける一助になれれば、という想いもありました。

日本は、森林大国です。国土の3分の2が、森林です。

その森林が蔑ろにされたままで、人間の生活環境が守られるはずがありません。山から、水も空気も私たちの生活圏に流れてきます。森林の大切さが当たり前のように認識されれば、荒れてしまった山に人の手が適切な形で入り、大きな災害が減災されていくような気がしています。

講習会当日は、直前に身内の方の体調不良により、矢野氏は実際に来られませんでしたが、オンラインでお話をうかがいました。その内容を、ここで以下にお伝えします。

矢野氏;「今年元旦の能登震災のことから、まずは話をさせていただきます。

北陸の入り口と言われる能登半島の特に奥能登の震災、災害が元旦早々から起きてしまった。今年の日本列島の出発、非常にのどかだと思われた元旦が、まずは災害という大きく揺れ動くような形から始まったことが、「大地の再生」としてもすごくインパクトがあることだと実感しています。

震災が起きた後も、それに伴う社会の動き、人の動き、自然、環境の動きを見ていると、やっぱり環境は嘘をつかないと本当に実感させられています。日本列島の各現場を、去年一年沖縄から北海道まで日々やらせていただきながら、とにかく年々止まることなく環境負荷が増幅していくような、そんな現場の実態を見ていると、日本だけでなく地球規模で負の環境が増幅していくような実感を、日々持たされていました。

これまでの「大地の再生」活動を、もっとスピードを上げていかなければいけない。社会に環境がどんどん悪化していく人の開発のあり方、人社会の様々な取り組み、出来事が、環境問題として、この状態のまま社会が進んでいくと悪化の一途を辿っていく。本当に極端に言えば、人がそれぞれの地域で安心して住んでいられなくなる。もっと言うと、地球規模で安心安全な人社会の機能をどんどん損なうような、そういう人の日常、環境が広がっていく。

去年一年現場を回っていてさらに実感させられる、そう言う状況にありました。大地の再生活動も、早く人の開発のあり方、日常的な人社会の取り組みの方向も、自然に即した方向へ舵を切っていくような取り組みを早くしてほしい。

具体的な原因に歯止め、ブレーキをかけていける手立てとして、この生態系の循環の機能の担い手である水脈、脈の機能の重要性を、早く社会に伝える手立てを具体化していかなければならないという想いがあります。

年末にかつて3年間やらせてもらった「大地の再生」ネットワークの社団法人、講演活動としての一般社団法人の活動を終えた後、今度は講演活動を組織的に「杜の財団」という財団組織で社会につなぐ取り組みを、新年の今年からより具体化しないといけないといけません。

「大地の再生」活動を講座活動だけでなく、大学の先生方を含めた学術連携や、技術的な根拠を社会に繋いでいくための特許化、資料化、ネットワーク連携のより人材技術者を育成していくための認定制度。そう言うものを繋いでいくために、「杜の財団」という財団が一つの軸になって、講演活動をより具体化できるように取り組まないといけないという事で、年末設立した矢先に、能登震災が起きました。

震災早々の社会的な動きとしては、外部から人が入れない、すぐには支援の手立てを講じられない、そういう状況でした。生の現場からそのシグナルを読み取りながら、環境改善、復興支援、そういうことができるような取り組みとして、能登震災にどう向き合うかということを元旦早々考えて、やっぱり直に動いていくことを早急にやらないといけないということで取り組めたのが、1月13日。それから毎月1月、2月、3月、4月、5月、つい最近まで各能登のご縁のいただける現場活動から、大地の再生の活動を繋げてきました。

そしてここまできてみると、現場は嘘をつかないというか、生の現場はちゃんと作用反作用、こちらが環境を踏まえてその場に取り組んでいくと、ちゃんとそれに正直に応えてくれる。そういう実感実績を、生み出せる形で活動がなんとか繋いでこれたな、というのが実感です。

能登の震災の具体的な活動を、また情報を通して見ていただきたいです。その中でこの山北の、住宅のフィールドは、自然と人の日常的に付き合っていく非常に地形のモデル的なフィールドであるという情報を聞き、すごく実感させられましたから、是非やらせていただきましょうということで、今日の予定をそのまま動かしてもらいました。」

一般社団法人杜の財団のHPで、能登震災風土環境再生事業の詳細等についてご覧になれます。ご興味がある方は、こちらからどうぞ。

矢野氏;「今日はこのような具体的な生の現場を通して、環境と人が日常的にどう生活を通して関わっていくことができるのか。そして今の社会の日常的な生活、社会のあり方をもう一度検証しながら見直していく方向を変えていける、そういう学びや実践を今日ぜひ皆さんと確認できればありがたいと思っていますので、ひとつ必要な時間を、よろしくお願いします。」

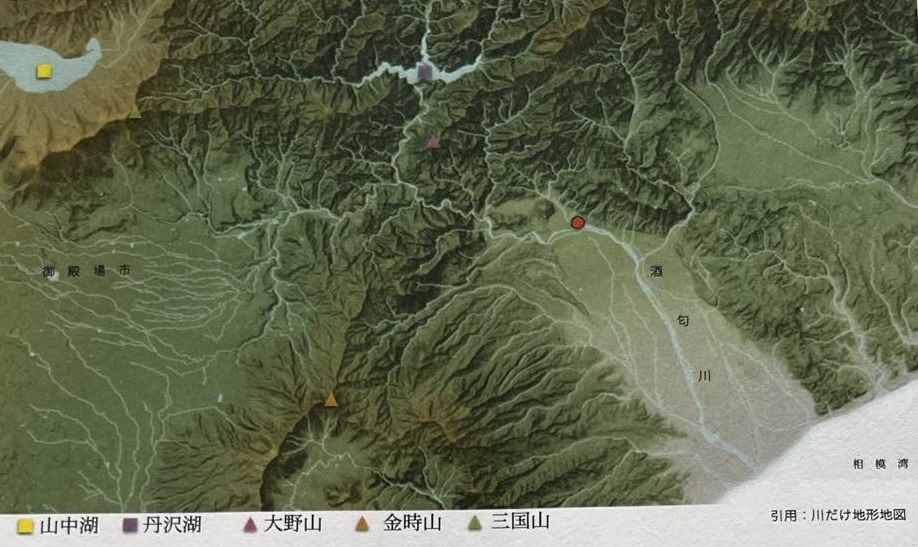

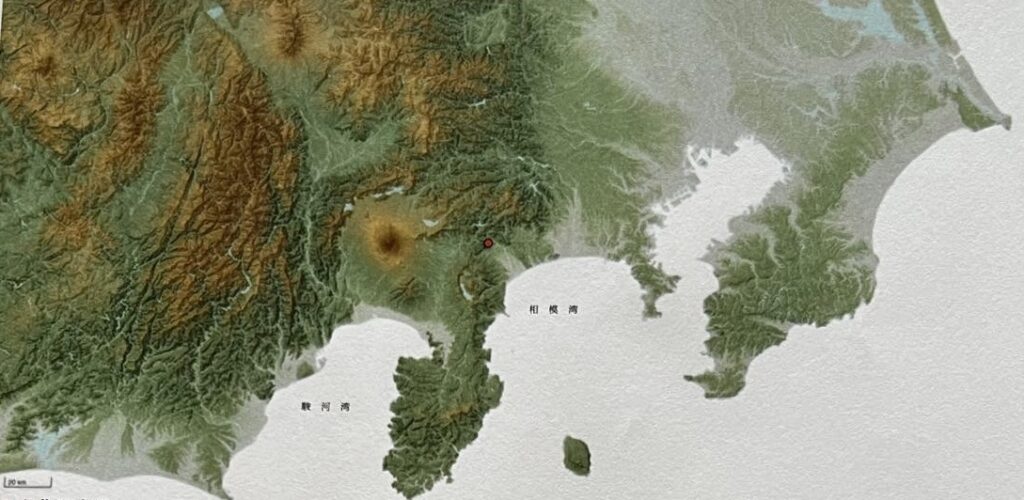

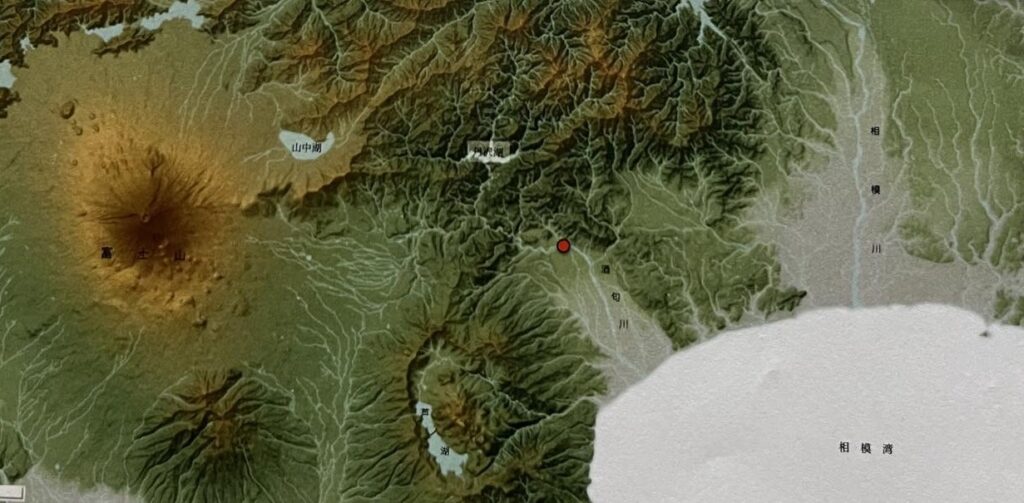

まずはこの敷地の高低差について、説明がありました。水の流れを把握するためです。当日渡された資料、地図を見ながら、敷地内、敷地周辺だけでなく、山北町、山北町周辺の水脈の流れ、地形的なことにまで話は及びました。

矢野氏;「敷地について、順番に行きます。住宅の一角で、この敷地は道路と建物と庭があり、モデル的に広いその中央に水場である池があります。東西南北で言うと高い方が、、、高低差で言うと敷地の等高線では、、、地形的に高い山側は北東、西南西方向が低い。敷地の水脈、地下水源を含めて上層の水面は、水面が傾斜するように水の動きが想像されます。

それを頭に入れてもらい、敷地の右上から左下の方へ、その中心に池がある。その地の利から、、、

鉄道の駅があってその脇を一般道県道、国道246号線、東名高速道路が走っています。人道の道と、自然の水の通り道、、人の動線と、空気と水の動線が敷地に沿ってあって、さらに、、

日本の大動脈、地域地方の大動脈である酒匂川の本流と、人道の、高速道路、鉄道一般道、脈動線が、この敷地周辺に凝縮されている場所。

普通、敷地の特徴として、空気や水の道と人の動線である道が、循環機能が繋がれる凝縮される場所ほど、空気や水、人の動きが加速化する場所になります。

この敷地は、脈の動線が集約されていて、地域の中でも循環の機能が凝縮されて動く場所だということが、地図から見えて来ます。地形も建物も、庭、自然と人が合流するような、そういう敷地になっているということです。、、、

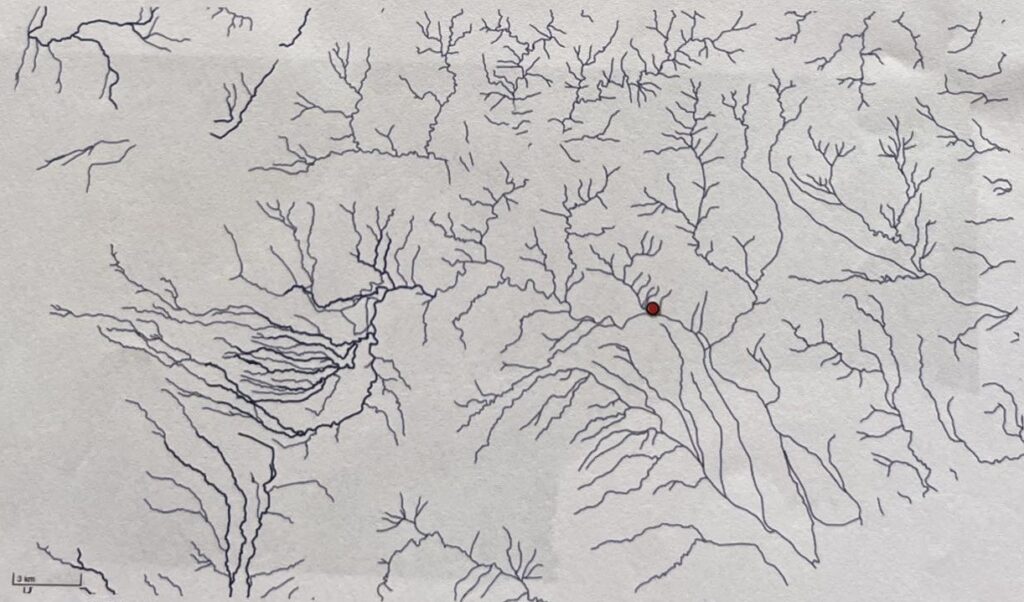

地形水脈図を見ると、丹沢と南の、、の間に酒匂川が流れていて、御殿場方向と、、を伝って水流が2つに分かれている。そういう地形の分かれ目の場所。流域の分かれ目の場所が、山北になります。人が集落を形成している酒匂川の上流地域で、酒匂川は富士山を含めて空気や水の綺麗な清流域の里山まち、そういう場所です。

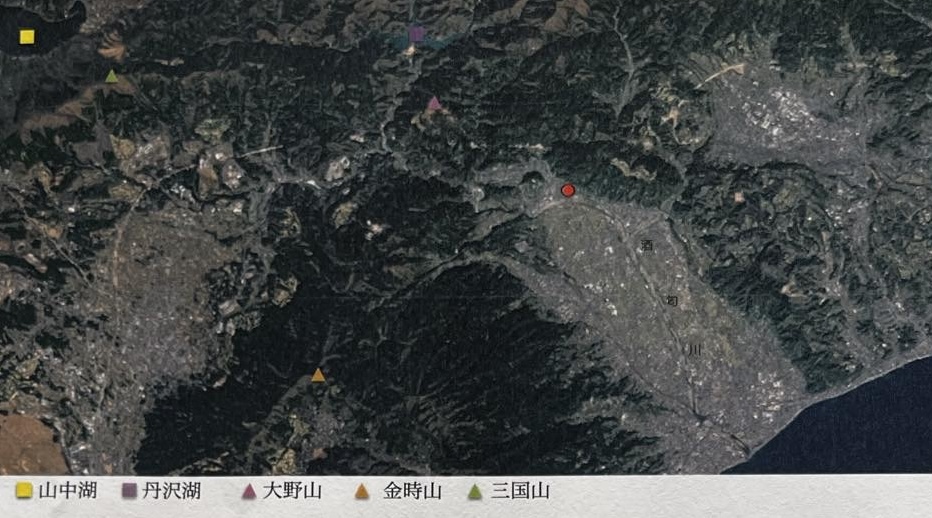

航空写真を見てみると、酒匂川を含めた箱根と丹沢山系、富士山が合流するような場所で、これは大地の地形で言うと大きな太平洋プレートとシベリアを含めたユーラシアプレートがぶつかり合っている場所。そういう気流と海と山という気流が、水流、気流、地流がぶつかり合っているような場所が、空気や水の循環する、非常に循環の機能が高い場所。山北町はそういう風土になっているということが、この酒匂川の上空写真で見えてきます。

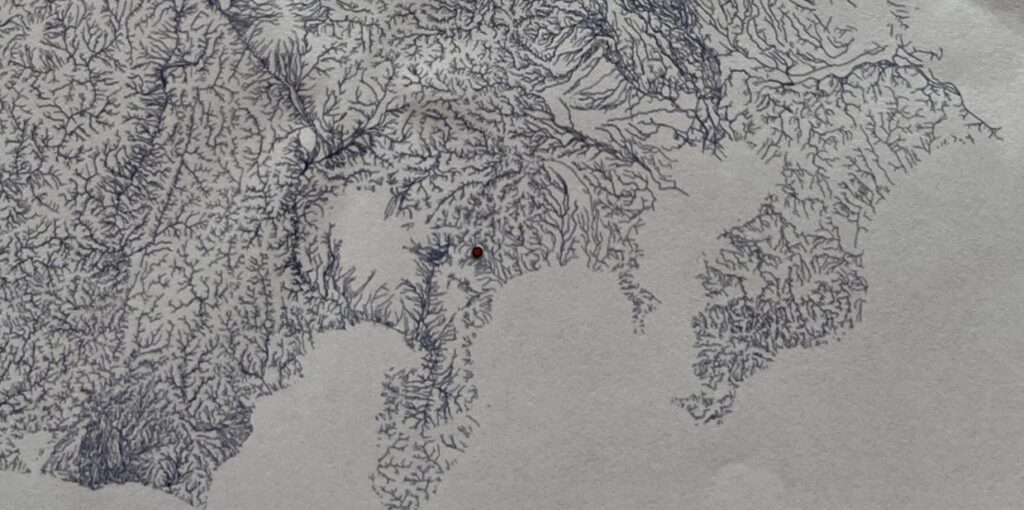

酒匂川から、小田原、松田を含めたこの平野一帯の里山が、海まで繋がって、小田原市街に繋がっていく。そういう風土流域です。この流域が、水脈図を見ると、血管状に大地に広がっています。山側の水脈のデザインと、それから平野の里山エリアの水脈のデザインと、蛇行の比率を含めて違った形をしていますよね。平野の水脈ラインは、それほど極端に蛇行していない、緩やかな脈デザイン。そして山間の方は、非常に入り組んだ蛇行する水脈の地形になっていることがこれで読み取れます。

地形によって、蛇行比率が違う。このことを頭に入れてもらい、これをミクロな敷地に落とし込んだ時、敷地の中の地形が緩やかに平らになっているところ、それから起伏地形が多いところ、それをこの酒匂川流域のひとつの水脈デザインをイメージしながら、緩やかなところ、勾配があるところ、その水脈が雨が降るとどういう風に動くのか。今日のように晴れた日には雨筋のそのデザインは見えませんけれども、その地形図、敷地図を元にこういう水脈のひとつの形に応じて水脈のデザインが変わってくる。これを頭に置いてもらいながら、敷地を見ていく。そういうイメージを持ってもらったらいいと思います。

最終的に、、これらのマクロな地形を見ていただくと、丹沢、富士山、箱根、伊豆半島、湘南エリアの相模原を中心とした流域風土。この山北町を中心に、大きく俯瞰したその地方、湘南地方というのは、どういうふうになっていくのか、南側に太平洋を、相模湾を抱きながら小田原から松田、山北につながる、、

丹沢山系、富士山系に繋がる流域水陸を繋げた風土。南に面していて、東と南と西、鎌倉のような地形、北風を受けにくい山地地形の中に、この町が広がっている。

そういう清流の場所で、気持ちの良い場所、山北と言ったら青い空と緑の山と水と空気のすごく綺麗に流れる、そういう風土をイメージできるんですけれども、残念ながら最近そのイメージがどんどん薄れてきてしまっているような人の開発が広がっていると思う。

ご存知のように、高速道路、東名、新東名、新幹線、高速鉄道、それから天然の水脈を含めた水路網が、人工的またそれに繋がって、、、すごく人工的にある開発整備をされている上流域の、、

その結果が、日常的にはヒルとかヤブ蚊とか鹿や猪や獣害、害虫、という人が嫌う動物が非常に増えて、生活するのに非常にハンディが出てくるような、そういう風土。日常的な住環境、生活環境になってきている。

それはどうしてこういう風になっていくかということを、足元から見ていくと、この地形図、水脈コースを見てもらうと、この表層大地に張り巡らされた血管のような空気や水の循環を担っている脈の機能がこの日常的な近代の開発で、急速に塞がれてきている。この地図からも普通にイメージできると思う。

そういう理屈で、なぜ雨が降ると清流が消えて泥水が出る、そういう大地、河川、になるのか。この人の近年開発と、この今の日常的な状況が、鏡を映し出すように、、っている状況。

そういう日常なんですけれど、この開発が、軌道修正されていない。なぜなんでしょうか。この資料を見ただけでも、明らかに開発がその自然の生態系の循環機能を血管のような大地の機能を損ねているだろうな、ということを想像されても、このことを本格的にまずいことだから軌道修正しよう、とそういう動きが社会的に生まれないのは、なぜか。ここが大きな課題だと。この想い、疑問をちゃんとそれぞれ人だけの想いだけでなくて、その想いを持ち寄って、そして個から集団、集団から社会へ、ちゃんとミクロからマクロにあげながら、この日常環境、、、

そして人も機能も改善していくわけです。そういうことが当たり前に情報としてあっても、それをまともな情報として社会が取り上げない、意識しない。そういう風なってしまっている社会は、それが一番問題なのではないか。

ここまで災害が起きているのに、また同じ復興事業をやる、それに住んでいる人たちも、声高に声を上げられない。その現場の環境にももちろん問題があるんですけど、そういうことを取り沙汰しない、考えない、足を止めてちゃんと見ない、本気で変えようとしない。こんな大問題なのに、それを素通りしていく社会の方が、もっと大きな問題なのではないかな、という風に思うわけですよね。」

矢野氏のお話の後、質疑応答へ続きました。

参加者の質問; 「心に響く素敵なお話を、ありがとうございました。質問ですが、どうして水脈や空気の流れが途切れると、害獣や害虫が増えるのでしょうか。その繋がりがわからなかったので、教えてください。」

矢野氏; 「山苔や山野草などの植物は、人が来ないような綺麗な場所に繁茂するんですけれど、だんだん空気や水が汚れていき、泥水や埃が多くなる。それに従って、空気や水の質に応じて、動植物の質も変わっていく。

それはなぜかというと、それぞれの循環の機能を何とか保つ、あるいは正常に戻そうとする力として、質が変わっていくわけです。だからヤブ化して詰まった時、昔の綺麗な清流の山ゴケや山野草などの植物たちの質とは違った、泥水や埃の多い脈を保全する生き物たちがそこに集うようになる。

単純に実は、脈の質に応じた生き物の生態が、セットで環境にもたらされる。単純に、こういうことです。」

参加者; 「一度出来てしまったものは、元に戻さないといけないのでしょうか。それとも、後でも何か再生させる方法がありますか。」

矢野氏; 「作らないわけには、たぶんいかない社会になっていると思うんですよね、現実論としては。時代や環境は進化するので、必然で、残念ながら元に戻るというのはあり得ないこと。だからそういう人の動線の開発、空気や水の、道の開発が、どんどん強化されて広がっていくのはある意味必然的な進化だと思うんですけど。

そういう進化に伴った、身体もそうですけれど、呼吸や血液の循環というものの合理的な制御をしたら、それに見合った循環を繋ぐ取り組みが必然的に必要になるわけですけれども。

一番問題なのは、循環の機能を損ねている。このまま開発をやってったら、循環がどんどん滞り、明らかな生態的な問題が生み出される、という認識が社会にないということ。

これが問題なんだって本当にわかったら、どういう所に問題があり、その問題をどういうふうにケアすれば問題が解決していくのか、対処していけるのか、そのことが原論と思っているんですけれど。だから、コンクリートや鉄骨、などの人工構造物が問題を起こすとしたら、それをなくしてしまうということではなくて、建物を含めた建設物そのものが、何気に環境問題を起こすのか。循環の機能を損ねるのか。それを大事に、損ねないような手立てはないのか、そこを大事に見ていくと、実は、あるんですよ。

(矢野氏が、急に嬉しそうな笑顔を見せる。)

自然の進化、自然の命を繋ぐ機能というのは、実は七変化。変幻自在に変化していく合理的な機能を持っている。だからその合理的な進化する機能を、人が作っているものに上手くあてがっていくと、実はちゃんと循環の機能が再生してくる。呼吸の機能が回復してくるということが、現場を通して見えてくる。

そのことを大事にしながら、やっていく。そのためには、元々の自然の命の循環機能をちゃんと科学していくという取り組みが、社会的にちゃんと強化されていく。人の都合で空間作りではなくて、都合の良い合理的な空間作りに合わせた、命の循環、呼吸循環という機能を損なわずにセットで強化される、ということが絶対不可欠。

そういう社会になることが、この今の環境問題を解決する一番重要な方向性や手立てになっていくんじゃないかな、というのが現場でのひとつの答えだと思うんですよね。」

参加者; 「森や山を守るという意識は、随分浸透してきていると思います。木を切ったら植林するなど、そういうことを始めていることが現状で、それでは足りないという気持ちでずっと話を聞いていました。水脈や空気の流れ、そういう認識はまだ浸透していなくて、それを伝えていきながら同時に我々自身も動いていく、そのような観点で改善していく、訴えていく。そういうことが必要だという観点で、いいのでしょうか。」

矢野氏; 「そうですね、見える現象だけでなくて、森の再生の裏に隠されている見えない現実、見えない循環。見える世界と合わせてセットで、ちゃんと見ていくという観察と、それに伴った科学、取り組み実行が必要。だからその気でやっているつもりなんだけど、裏の見えない世界を見ていないから、やっていることが実は目的を阻害することになってしまっている。そういう皮肉な現実を、実は読み取れないでやってしまっていることが多い。

国庫事業は、その典型的な例。国庫再生、いわゆる災害が起きたから国庫再生をみんなでボランティアを含めて支援して、とやっているわけです。でもそれが本当に命や循環を公益に適った、良くしていくための取り組みになっているのでしょうか。

それはやっぱり、観察を通してちゃんと見ていくという、一時的に写真を切り取ったような一時期的な部分を見た視覚、認識ではなくて、ちゃんと持続的に大きなサイクルを観察して向き合う。そういう日常の環境改善、国庫再生。それが今、取り沙汰されることではないのではないでしょうか。」

参加者; 「後進国のひとつとされているヒマラヤ山脈のネパールを歩いて、まだ貨幣経済に慣れていない人たちの集落にお世話になり色々と見せていただきながら、3000キロくらい歩いてきました。

そういった体験の中で、日本人としてすごくカルチャーギャップ、違和感を覚えながらも、彼らの自然の中での暮らしのあり方、立ち位置に、新鮮さと、驚きと、興味と、憧れを持ち帰ってきて、自分の暮らしの中で、隣の松田町で古い古民家を手入れをしながら昔のあり方に戻しながら暮らしています。

そうすると、やっぱり最初の方でおっしゃっていたように、つばめが家の中にやってきて、どこで演奏しようか迷いながらまた外に飛び出していったりとか、色々と。僕らはロングタームでそういうことを考えてやっているというよりも、自分たち家族として心地よい空間を作りたいと思いながらやっているのですけども、その感覚というのがなかなか今この現代日本で暮らしていると、民俗学の教科書の中の世界の話っていう感じになってしまって、良し悪しを感じにくい方がもしかしたら多くなってしまっているのかな、と感じることがあります。

ただ、この感覚を、少しでも、温度差はあると思いますが、感じてもらって、感覚で環境を感じる、良い悪い、気持ちいい、気持ち良くないというのを捉えられるようになると、地域が明るくなって、矢野さんが提唱されているようなことに、耳を傾ける方が多くなっていくのではないのかな、と思いながらお話をうかがっていました。」

矢野氏; 「はい、おっしゃることが、現代日本では本当に私自身も強く実感させられることで、どうしてそれが実感と現実がだんだん遊離していくような社会になっているのか。現場でそれを辿っていくと、普段の日常的な学習のあり方が、違ってきてしまっているのかな。

だから極端に言えば、学校教育のあり方が、わざわざ感覚と現実とを切り離してしまうような、内容の方向へどんどん進んでいってしまって、頭で考えること、バーチャルでものを経験すること、バーチャルからものをわかること。現実の生の世界、本当に絵とか映像、現実とは離れた世界でものを考えて現実にあてがっていく。そういう思考が、日常化するような教育環境になってきている。

生の現実を踏まえて、これはどうしてなのかという、現実に対しての見本と、現実の実感から得られた疑問を、ちゃんと科学的に検証し直す、見直す、認識し直す。そういう学習が、教えてもらえること、その当たり前の素直な疑問を解消できる学びが、子供の時からできなくなっている。

現実の生の世界から、肌身五感で感じる疑問に応える学習からではなくて、用意された世界や用意された疑問から出発していくような学習が主流になっていることが、今おっしゃっているようなことの自分の思いと実際に社会に、、ということを含めて、違ってきてしまう。もっと原点に帰って早く、普段の日常の疑問や問題を解決するような学習、、が見直されいかないと、寺子屋の子供たちは、今の子供たちと違った方向を向いている。生の世界から学んでいく、それが学習の原点だと思います。そこから、ではないでしょうか。

今日のフィールドワークは、その実感からやっていければ、と。」

私が知る山北町は、自然の景観とは明らかに融合していない、東名高速道路で山が削られ、大きな橋脚が目立つ姿。開発以前は、様々な意味で豊かな場所だったのだろうと想像しています。

マクロ的な視点で地形を把握しながら、人の流れ、水脈の流れ、気流を考えて、その脈動を損なわない開発が、自然環境を保つ上で欠かせないことを知りました。

そして、いったん人工物が出来てしまった後でも、自然の循環機能を回復させる手立てがあることも、情報として知ることができました。時代も環境も進化していく。私たちは、未来に対して想像以上に悲観する必要はないのかもしれません。

個人的には、今回、矢野智徳氏の現実世界での講習会にはならなかったのは、正直なところとても残念でした。学生のオンライン授業など、オンラインでの学びは今や当たり前のようになっています。しかし、今回のように、いくらオンラインで庭の様子、現状を伝えても、実際に来て見て、感じて、アドバイスしていただくこととは、結果的には異なります。

これらの回答をいただけないまま、終わりました。

今回は、仕方のない状況ではありました。

しかし一般論として、オンラインという、いわば人として手抜きをすればするほど、それは後で皺寄せとして戻ってくる。内容的にも精神論的にも。人と人がちゃんと対面して、感覚的な場を共有しながら、相互理解を認識しながら会話をしていくことが、本当は一番大切なのではないかということを、今回は実感させられました。

オンラインで済まされることと、そうではないことを、明確にしながら使い分けていくことが必要なのではないでしょうか。

「大地の再生」の今までの取り組みに敬意を表するとともに、今後の「杜の財団」の学術的な取り組みや、その体制に大いに期待をしていきたいと思います。

そしてここ山北町から、山や自然に大切に真剣に向き合うみなさんの気持ちが、意識的にも実践的にも、どんどんと広がっていくことを願っています。

今回は、矢野氏が来られなくなったことで10名近くの参加申込者のキャンセルがありましたが、それでも約25名ほどの参加者がこの場に集まってくださって、皆さんの環境への認識の高さに、私は正直なところ大変驚かされていました。

今後、当初から希望していた「継続的な、みなさんの学びの場としての庭」についてのお話は無くなってしまいましたが、今回みなさんとご一緒できて楽しかったことは、とても貴重な経験になりました。

山北町、そして日本全体、世界が、たくさんの環境問題を抱えながらも、今までの常識、意識からの方向転換を図りながら何が一番大切なのか。近視眼的にならずに、人間目線だけでなく、人間を生かしてくれている存在たちの立場にどれほど寄り添いながら共存していけるのか、共存していきたいのか。

それに対する問題提起と、一筋の明るい方向性をお伝えしながら、ここで終わりにしたいと思います。