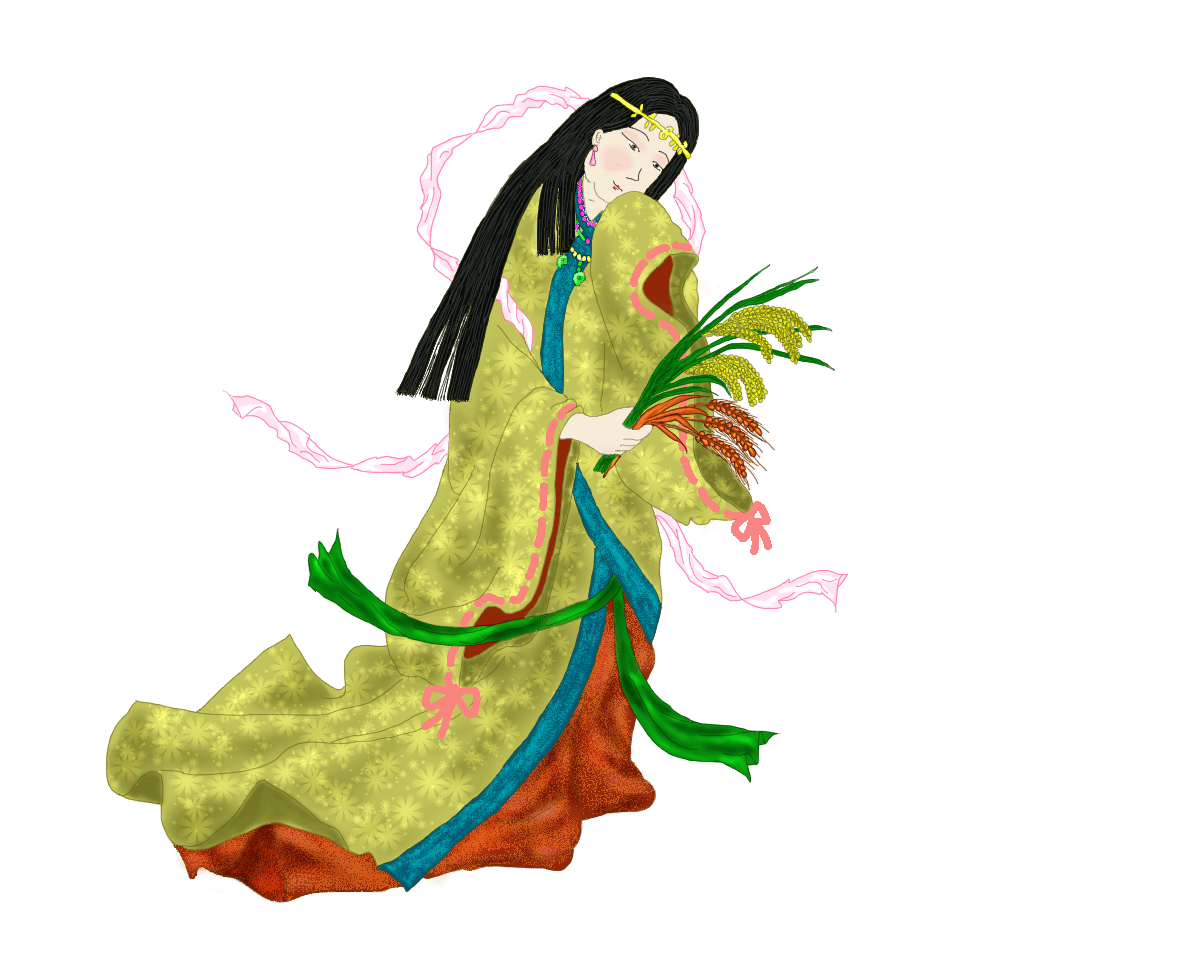

日本の神様については、日本神話の神々と徳島の空 でもお伝えしました。今回は食の神様オオゲツヒメとの出会いを、改めて振り返ってみたいと思います。

食べもの、農業の神様について調べていると、様々な神様が出てきます。オオゲツヒメはイザナミとイザナギの子供ですから、オオゲツヒメに私は注目しています。伊勢神宮外宮に祀られている豊受大神という女神は、食の神様として有名です。豊受大神には、羽衣天女伝説があることをご存知でしょうか。

私が13年に見た虹色の天女の姿から、豊受大神もオオゲツヒメも同一に違いありません。

私は小さい頃から、食いしん坊でした。「卑しい!」と良く言われたものでした。

学校から帰るとお腹が空いていて、夕食まで待てません。夕食を作る母のそばから離れずにいたので、そのうち料理を自分で作ることを覚えました。一通りの料理を作れるようになったのは、小学生の頃です。

料理は、とにかく楽しかったのです。家族の誰かが誕生日の日には、よくケーキを焼いて料理もフルコースを作りました。もちろん、料理は時々失敗しましたけれど、そこから学ぶことは多かったです。自分で考えて編み出した方法が家庭科の教科書や日本料理の基本に載っていたりするのを後で知って、自己満足していたものでした。

食材を調理して混ぜたら、変化して新しいものができる。料理は微妙な変化を肌触り、目、鼻、耳、舌、舌触り、すべての五感を使ってキャッチすることができる。だから、楽しいのです。

私は何でも、台所で実験します。味噌も醤油も何でも作って試してみます。日本の米麹は海外では入手しにくいので、空中の菌と大豆と塩だけを使った味噌と醤油を作ったこともあります。韓国伝統のレシピです。秋になると庭にたくさん落ちてくる渋いどんぐりも、どんぐり味噌にしてみました。納豆も空中の菌から、十分にできます。

空中には、何でもあります。

皆さんもご存知のように、食と健康は密接な関係があります。私が出産時の大量出血で死にかけた後、体調不良が何年も続きました。その際に、食を変えると体調が変化することを、私は身をもって体験しました。

私が歯医者になった理由を、尋ねられたことがあります。

「食べることが好きだったから。」と答えて、苦笑いされました。

食べ物は最初に口に入って、歯で咀嚼して全身へと流れていきます。全身の健康は、まずは口から始まります。口腔領域が全身に多大な影響を及ぼしていることを実感したのは、私が体調不良を経験した後のことでした。

さて、神話に話を戻しましょう。

日本の神話では、オオゲツヒメは次のようなお話に登場します。

オオゲツヒメが食べ物を調理している時に、スサノオノミコトが覗き見をしていました。オオゲツヒメとスサノオノミコトは、兄妹のような関係です。彼は、オオゲツヒメの鼻や口や尻から、様々な食べ物を取り出していることを知りました。吐き出したものを食べさせるなんて穢らわしいと言って、オオゲツヒメを殺してしまいました。

殺されたオオゲツヒメの頭から蚕が、目から稲が、耳から粟が、鼻から小豆が、陰部から麦が、尻から大豆が生まれました。

このようにオオゲツヒメが、穀物起源の神、五穀の神、蚕の神、農業の神、食物の神、などと言われている理由が、日本神話に書かれています。

オオゲツヒメは、阿波国、現在の徳島の国神でもあります。阿波はあわと読み、日本神話にも出てくる粟あわに由来します。

オオゲツヒメが祀られているのは上一宮大粟神社で、徳島県の神山町の大粟山にあります。ここで植えられていたのが収穫量の多い大粟と呼ばれるもので、粟は焼畑作物でした。そのことから、オオゲツヒメは稲作以前の日本農業の源流となる、焼畑神とも言われています。

稲作以前と言えば、縄文時代です。縄文時代は、600年とも1000年続いたとも言われている短い弥生時代の前に、一万年以上も続いていました。縄文時代について、私たちは学校でほとんど学びません。しかし、最近動画を見ていると、縄文時代はすごい! という内容のものが、多くなっていきています。

縄文時代がすごい、というのは、人間が争った形跡がなく、自然の摂理に沿った高度な文明社会だったということだからです。しかも、それが一万年以上も続いていました。今で言う「持続可能な社会」の最先端だったことを、多くの日本人が気づき始めています。

オオゲツヒメが、稲作以前の焼畑神でもあるというのは、とても興味深いです。弥生時代の稲作から土地を所有するという行為が始まり、貧富の差が生まれ、また土地を奪い合うような戦争まで起き始めたと言われています。つまり、農業がこの行き過ぎた文明社会の起点である、とも解釈できます。

縄文時代には畑で作物を育てていなかった、という定説による思い込みを覆すことは、現代の農業のあり方を考え直すきっかけになります。オオゲツヒメの目から、日本人にとって大切な稲も出てきました。

ですからオオゲツヒメの存在は、今の時代において大切な意味を持っています。

縄文時代に学んだら、現代の危機も回避できるかもしれません。オオゲツヒメはその原点の女神ですから、やっぱり目が離せません。

オオゲツヒメは死んで穀物や蚕を生み出したことから、死と再生を繰り返す自然循環の仕組みを表現しているといいます。命の循環です。オオゲツヒメの神話のように、殺された死体の各部位から芋類や球根類が生まれるという話。同様の言い伝えは、東南アジアから太平洋諸島、中南米、アフリカなど環太平洋圏にも広く分布しているそうです。

死と再生、命の循環。

形あるもの、物質は消えてなくなる運命にあります。しかし、見えない命は決してなくなることなく、永遠に存在し続けます。穀物だけでなく、私たち人間を含めてこの自然界に存在するすべてのものの命は循環して、形を持って生きてはまた死んでいきます。

日本人が食べる前に口にする「いただきます。」は、食として他の生き物の命を “いだく” ことに感謝する言葉です。また、こうして食卓に並ぶまでに関わった人たちへの感謝の気持ちの表現でもあります。

目の前のその食事は、魚やお肉など生きて動いていたものだけでなく、野菜や果物なども、それらは単なる物質としての食べ物ではありません。これらすべては、私たちと同じように呼吸をして水を取り入れて生きていた、命そのものです。食べるという行為は、命の循環の一場面です。

食は、命に感謝することの大切さを、私たちに教えてくれています。そして神話を知ることは、私たちの祖先たちが今までずっと大切に受け継いできたことを、思い起こさせてくれるきっかけになることでしょう。

関連記事