また、久しぶりの投稿になります。

暑くなる前にと思い、先月から今月にかけて、大学最終学年の末娘を連れて日本に一時帰国していました。

大学の授業はオンラインで済まされることが多いようで、世界中どこにいてもお構いなし。電車に乗ればすぐに行けるはずの大学なのに、今朝はオンラインで試験を受けると言って、私は狭い家から追い出されて、地域の図書館に来ています。彼女のパジャマのままパソコンに向かっている姿は、実に滑稽でした。

さて、日本ではいくつかの進展がありました。昨年の9月に入った432Hzの特注グランドピアノも、落ち着くまで半年という時期を経て、順調に育っているようです。すでに4度目の調律に、東京から遥々神奈川県西部の田舎まで来ていただきました。

木材で作られている楽器は、年月と弾き手とともに育っていくもののようです。同じようなことを、私が20年以上前にヴァイオリンを新しく購入した際も、楽器店の方に言われた覚えがあります。最近では科学的な分析が進んで、ストラディバリウスを人工的に作り出すことができる、と動画で見たことがありますが、実際にはそんな単純なものではないのでしょう。木製の楽器も、そして人間も、熟成という時の流れと共に生きているのですから。

今回はピアノの調律直後に、あるピアニストの方に試弾していただきました。和音の響きが印象的だと話されていました。次の日に、ピアノのなんとも言えない響きが残っている、また弾くのを楽しみにしていますと、メッセージをいただきました。

タイミングよくその直前の5月末に、私は東京での彼女の演奏会に行ってきました。終わった後の観客の感動と満足感が伝わってきて、心地良い一体感のようなものが、とても印象に残っています。演奏会というものは、演奏者のみならず、鑑賞者とともに作り上げていくものだと感じました。表現者と、それを受け取ることができる鑑賞者。両者の響き合いがなくては、成立しないものなのかもしれません。

当初予定していた農業x芸術「和乃森やまきた」のヴィジョンは路線を変えて、新たな方向へ進んでいます。ですので、新しいネーミングで計画をしています。

432Hzピアノの小さな音楽会は、サロンコンサートとして、敷地内を流れる水と、庭園に遊びにくる鳥たちのせせらぎの音と共にお楽しみいただけるように、準備を進めています。私が好きなショパンなど、ロマン派の作曲家たちの当時のままの演奏が、ちょっとテイストを変えて和の空間に、蘇ることになります。

音楽は耳を通して、周波数として私たちの心身に影響を及ぼします。

そのために今回は、音楽療法の専門家の方にも来ていただきました。実際には音楽療法というよりも、波動医学の分野です。これからは、マクロの世界からミクロの世界に、科学的に発展していくと私は見ています。物質を単なる見える物体として見ているだけでは、もう限界です。人間の目には見えないけれども、実際に大きな働きをしている存在に意識を向ける時代が、もうまもなく到来するはずです。

さて話は変わりますが、今回私は診療所に立ち寄って、自分の前歯を少しだけ削ってきました。歯科医師に復帰するかしないかはまだ未定ですが、最近咬合のことが気になり始めたからです。

きっかけは、母です。私が日本を離れる前に新しく入れてきた入れ歯が合わなくなり、どうも左右非対称になっている顔が、私は気になり始めました。顎の骨が痩せ細り、入れ歯が合わなくなってきて、高さも左右も調整が必要になってきていることは明らかです。

歯は単なる硬組織の物質ではありません。

ちゃんとした入れ歯を入れると、寝たきりのお年寄りが起き上がって元気に歩き始めたり、認知症がよくなるというケースは存在します。

また、私自身も白衣を着ていた頃、こんな経験をしています。

歩くのもやっとの状態で、歯の痛みを堪えて来られた患者さんのお話です。当時ある技工士の方から教えていただいた方法でその原因を特定して、ある歯の何十ミクロンかの微妙な当たりを取り除いた瞬間の出来事でした。噛み合わせてカチカチすることもなく、口を開けたまま「今、何をしたんですか?」と言われました。一瞬で痛みが取れ、スタスタと帰られて、正直こちらの方が驚きました。

このようなことは、大学では学びません。私がある歯科医院に勤務していた際に、その先生は噛み合わせの調整をよくされていたのですが、ある患者さんとトラブルを起こしたことがあります。主訴は噛み合わせの違和感でしたが、調整後その方は精神的にかなり不安定になりました。

顎関節症と精神的な異常についての関連性は、大学時代にも知識的には知っていました。ただそれは科学的に説明されることはなく、厄介な患者さんとしてのレッテルを貼るだけにとどまっていたような記憶があります。今でも、きっとそれほど変わっていないのではないかと推測します。

ところで話は戻りますが、ある前歯の当たりが気になった私は、今回何十ミクロンという単位で軽く歯を削って(研磨)、当たりを軽減してみました。次の日に気づいたことは、両目が大きく見開いていたことです。年齢と共に瞼が下がってきている私ですが、鏡の前に現れた見慣れているはずの自分の顔が、変わっていました。娘たちにも確認してもらったので、気のせいではありません。さらに電車に乗っていると、いつもより人の顔や文字が、よく見えることに気づきました。

ただ、これを不思議という言葉で片付けては、いけません。

実は、瞬間的なこの状態は、今回は数日しか持続しませんでした。ある一本の歯を削れば、今度は別の歯の当たりが強くなります。ピアノの調整も、そしておそらく音楽療法での心身の調整も、少しずつ微調整が必要なのは、同じ理由からだと思います。

ただ、共通して一つ言えることは、微妙な調整で劇的に心身が変化する可能性があるという事実です。432Hzについては、水と共鳴する周波数だということがわかっています。人間の体の多くは水でできていますから、音と共鳴して何らかの反応が起きているはずです。

誰かの何かによって、症状が改善されるのではありません。本来あるべき姿(人間が既に持っている力)に戻るために、正常に力を働かせる。そのために、誰かが何らかの手を貸すだけです。それが、間違っていたり、足りなかったり、さらには余計なことだったりすれば、治癒は起きません。必要なことを、必要なだけ。それが、難しいところです。

それを理論的に、誰が説明できるのでしょうか。

顎関節症と精神疾患の関係、噛み合わせと全身との関係、音楽と心身との関係、わからないことだらけです。なぜ、そのようなことが起きるのでしょう。

私は最近ふと、バランスが大切だということに気づきました。

ピアノを練習していて、速くて難しい曲を弾くことに繰り返し奮闘していた時のことです。手の内側の空間にある中心点を意識し、それがブレないことに気をつけると、上手く指が回ることを知りました。手の形は卵を持つように、と聞いたことはありますが、なぜそのような形が良いのかわかりませんでした。

さらに、ヴァイオリンも同じです。以前空港で、ヴァイオリンの機内持ち込みチェックで開けて調べられた際に「何年、弾いているの?」と質問されたことがあります。「約50年。」そう答えながら、自分でも驚いてしまいました。それだけ長い経験があっても、プロとは程遠い音しか出すことができませんでした。

そして、ある時気づきました。今まで何時間練習しても良い音が出せなかったのは、特に左手の中心の位置が違っていたからです。ピアノと同様にそれに気づいてから、楽にスムーズに、それなりの音が出せるようになりました。中心点がわかると、適切な力で自由な動きができることがわかりました。

スポーツも同じだと思います。中心点や重心が定まらなければ、スムーズで無駄のない連続的な動きは不可能です。普段生活の中で、歩いたり何か動作をする際にも、実は意識していないだけで動きの中心点があるはずです。それがずれてしまうと、動きがぎこちなくなったりして、知らず知らずのうちに目に見える形まで変形してしまい、それがその人の標準となって不調を訴えることになります。

人間の中心点という意味では、姿勢を正しておへその下の丹田を意識すること、そこを意識して呼吸をすると良いなど、様々なことが言われています。

ところが、そんなに簡単な話ではありません。そもそも、姿勢を正すということは理屈では簡単でも、実際にそう上手くできない事情もあります。

私は二十歳の時にどうしても歯列矯正をしたくて、健康な歯を4本抜いて治療を受けました。歯並びはそこそこ良くなったものの、施術前の顎の位置を脳が記憶しているようで、違和感を覚えるのです。正確に言えば、歯を抜いて全体的に顎が奥に引っ込められたものの、何も意識していない時には顎が元の位置に、つまり少し顎が出たような姿勢でいると楽でいられます。(これは、抜歯矯正をした全ての人に当てはまるわけではなく、私個人の例です。)

顎を引っ込めるということは、舌も奥に引っ込められます。すると、気道が狭くなり呼吸が苦しくなるのです。舌を少しでも奥に引っ込めてみてください。苦しいですよね。それが常時その形を強制されるわけですから、気道を確保して呼吸を楽にするために、顎は前に出て見た目の姿勢が悪くなります。こんな調子ですから、上下の歯を噛み合わせて食事をする時は、もっと苦しいわけです。よく噛んで食べなくては、なんて思っていても、なかなか無理な話なのです。

白衣を着ていた頃、矯正の専門医になった同級生にその話をしたら、キチガイ扱いされました。「そんなことを言っているのは、お前だけだ。」と。でも、苦しいものは苦しいのです。顎の問題だけでなく、姿勢を正したくても、そうできない問題を抱えている人もいると思います。私の場合は、顎関節症とまではいかなくても、あまり良い状態ではないことは自覚しています。

私はそんな調子で日々を過ごしてきたおかげで、歯科治療においてもたくさんの疑問を持ち続けてきました。日本を離れる前は、そのようなことが診れる歯科医師になりたいと考えて行動していましたが、残念ながらその時には「一生かかっても、わかる気がしない。」とそこで終わって、もう10年以上経っています。

ところが最近になって、もしかしたら理論的に理解できるかもしれない、と徐々に思えるようになりました。

一つは、中心点が大切だということがわかったこと。

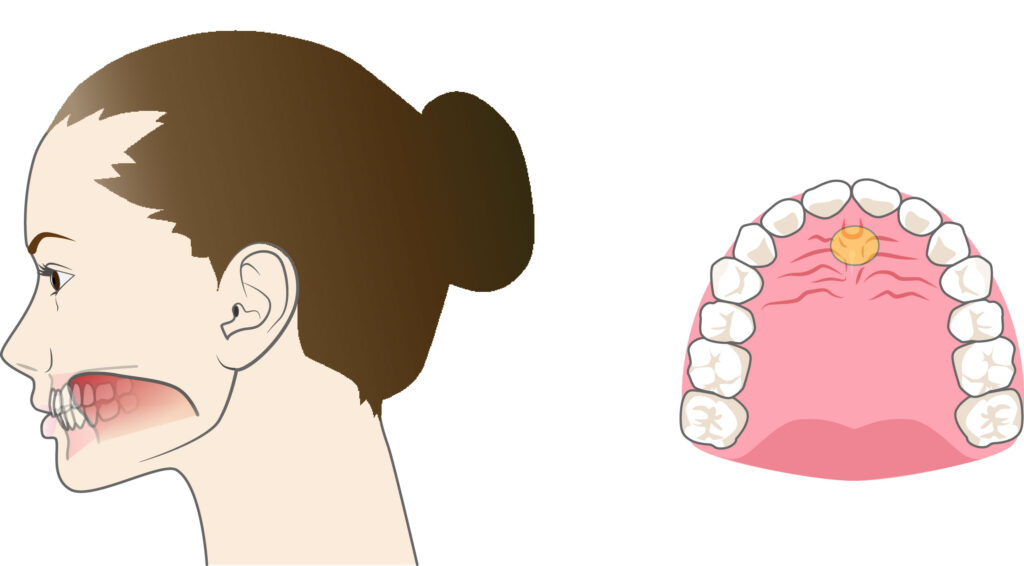

人間の体で左右にまたがって軸になっている主なものは、骨盤と顎関節です。下顎安静位というものを、ご存知でしょうか。本来人間は、ボーッとリラックスしている時には上下の歯が2、3ミリ開いています。舌は、上の前歯の裏側に舌の先だけでなく、口蓋にピッタリとついているものです。そして、口は閉じています。

下の図は、低位舌でダメな例。

舌は、上顎にピッタリとついていないといけません。

舌の安静位の状態がとても大切で、それができないと不正咬合の原因になったり、顎の形や顔の見た目が全く変わってしまいます。

舌の先端が触る、上の前歯の裏側の先端中心部分には、切歯乳頭と呼ばれる丸い隆起があります。正中線と呼ばれる上顎の中心上に、その小さな膨らみはあります。舌がその部分を長時間触れている必要があることには、大きな意味があると思います。

顎関節の位置と、舌骨の位置を、人間の縦の中心軸に沿って安定させるためです。重くて大切な頭を真っ直ぐに支える上でも、重要なポイントになります。

切歯乳頭の軟組織の下の骨の部分は、切歯孔という穴が空いています。そこには鼻(鼻腔)と口(口腔)をつなぐ管があって、神経と血管が通っています。位置を保つために重要だということだけでなく、体の正中線上にある神経と血管ということで、何か重要な意味を持っているはずだと、私は感じています。

さて、このような自分の矯正治療の体験と、また娘たちの歯並びの問題から、私は様々なことを学びました。娘たちは、日本での矯正治療の途中で移住して来てしまったので、こちらで同じようなドクターを見つけることを諦めてここまで来てしまいました。

私が矯正治療のドクターにお願いするのなら、歯並びの見た目だけでなく、全身的な視野を持ったドクターを選択します。舌を定位置に置くことの重要性を説いて、Mewingとして有名な英のDr.Mew(現在は二代目)は、多くの実績を残されています。舌の位置によって、明らかに顔貌が変化するのですから、初めて大学卒業後にあるセミナーで知った時には、衝撃的でした。

実は移住する前に日本で、娘たちはMew先生(お父様の方)から直接手ほどきを受けた日本人のドクターの元で、治療を受けていました。残念なことに現在、Dr.Mewは英国で裁判にかけられてしまっているようです。主流とは違う事実を広めることは、とても難しい世の中です。

さて、最新と思われる矯正治療の考え方についてです。最近は医歯連携で治療を行ったり、顎関節、舌骨の位置、呼吸についても考慮し、従来の顎切り手術の適用例まで、マウスピース矯正でも可能になってきているようです。子供の成長とともに治療ができ、選択肢が広がることも魅力的です。昨年日本に上陸したもので、まだあまり知られていないようですが、今後症例数が増加して評判が広がっていくことになるかもしれません。(矯正治療はトラブルも多いので、表面的に耳障りの良いことを鵜呑みにせず、ドクターとして信用できる人を探す必要があります。)

いずれにしても、全身的な影響が認知されるようになってきたことは、良い傾向です。

また、歯を抜かず、歯を動かす際にも痛くない矯正治療というものもあるようです。

治療によって姿勢が良くなり、生理痛、生理不順、アレルギー、喘息、偏頭痛などの改善が期待されるとのことです。

見た目よりも健康な状態にもっていくように、矯正治療を行っている先生のお話でした。

ところで、私が10年以上前に「一生かかっても、わかる気がしない。」と感じたのには、理由があります。ちょっとした噛み合わせの調整によって、瞬間的に劇的に体に変化が起きることが科学的に説明できないと感じたからです。「こうなるはずだ。」という推測だけで噛み合わせを調整しても、エンドレスなような気がしました。ドツボにハマってしまう、そんな光景が目に浮かびました。噛み合わせは神合わせと同じで、そんな簡単なことではないと、そう実感していたからです。

歯は脳に近いところにあるためか、ミクロン単位で脳がその変化を無意識的に察知します。わからないでやたらなことはできないと、怖くなったものでした。

ところが最近、少しずつまた興味が再燃してきました。25年ほど前から米で教えられ続けている、神経科学(機能神経学)という分野があることを知ったからです。おそらく、大学では学ばない分野で、従来のものとは視点が異なります。

私はまだ知って日が浅いのですが「ある筋肉の部分が痛いからと言って、その部分にアプローチしても根本的には解決しない。筋肉の動きや痛みに指令を出すのは、神経なのだから、神経まで遡る必要がある。」という考えには、納得します。

指令を出す脳の神経に近い口腔領域というのは、ものすごく繊細で、体の中でも重要な位置を占めています。そのことが、科学的に理解できる可能性が高くなったのかもしれないと、期待しています。

人間の体は、自由に動くようにできています。特に関節は、可動域が大きく本来自由に動かすことができるものです。

ところが、顎関節はどうでしょうか。

少し歯の当たりが強い部分の動きに対しては、歯は健気にも、歯を擦り減らして解消させます。または特に擦り減らないような硬い人工物や、歯を少しずつ擦り減らすだけでは間に合わないような場合は、それを察知して、顎がそれを避ける動きをすることになります。つまり、本来の自由が妨げられます。本来の可動域とは異なる、不自由さを強いられるわけです。

その結果、顎関節は中心がずれて左右別々の不自由さの中で動かざる得ない状態になり、バランスを崩します。どちらか一方、または両則に異常が現れます。中心のバランスが崩れれば、顎も左右非対称に、また目も口の形なども、それに追従します。そして、脳に近い頭の部分に存在する顎関節がバランスを失えば、体全体のバランスも崩れることになるでしょう。

歯一つ一つの細胞にも意識があって、微妙な変化も察知できるはずです。また同時に、顎関節付近や口腔領域周辺にある神経も、センサーとして働いています。今さらながら、これからもっと深く学んでいきたいと思っているところです。

頭の部分にある目についても、大きなヒントが得られるはずです。歯の噛み合わせを調整して、目が影響することも、神経関連でしょう。私は高校3年生から急激に視力が低下して、普段は裸眼で生活こそしていますが、人の顔も文字もよく見えていません。車を乗る時や、普段行かないような場所に行く時には眼鏡を使っています。

実は日本で神経科学の情報を発信している宮崎北斗さん(神経学トレーニング)は、自力で視力を回復させて騎手をしています。(視力だけでなく、落馬事故による脳挫傷、胸椎骨折から自力で復活されています。)自力で視力を回復させた人は、実際に何人もいるようです。つまり、一度悪くなった視力は回復しないという定説は、実は単なる定説だということがわかります。「治らない」という指令を神経に送れは、治ることはありません。

こうやって、世の中は常識という名のループにハマってしまっていることが多々あることに気付かされます。ループといえば、神経自身が慣性の法則の中でループにハマってしまうものなのかもしれません。視力も、機能はあるはずなのに、神経が上手く作動していない結果の異常です。継続的に近くばかり見続ければ、遠くを見る必要がないとインプットされて、それがループの入り口となって継続されます。体とは、本当におもしろいものです。

以下は日本での神経科学の第一人者、騎手の宮崎北斗さんの動画です。

実際に、私は彼の動画を見て実践して、視力回復や肩こり解消の効果が現れています。本物の情報だと確信しています。

また下の動画の佐藤先生には昨年、歯科とは全く関係のないあるセミナーで偶然にお会いしました。

私が歯科医師をしていたのはずいぶん前ですが、確かに右顎関節にクリック音があります。下の動画のお話は、ドクター向けにもとても良いお話です。

さて、頭の部分にある口と目についてお話をしてきましたが、耳もインプットの大切な器官の一つです。音の振動数が、どのように神経に影響して、さらに心にも影響をもたらすのか。心を癒す周波数として知られている432Hzの音楽を、今からとても楽しみにしています。計画が進展しましたら、またお伝えします。

身体的な治癒だけでなく、感覚器官を刺激する芸術というものには心を癒す力があると、私は信じています。刺激の質によって体内へのインプットは変わり、心の有り様も変化するはずです。

せっかく自分の内側に入れるのなら、良質な食事もそうですが、刺激の質にもこだわりたいもの。そんな上質な芸術をご提供できるように、努めていきたいと考えています。